謹賀新年・プリンター壊れた

あけましておめでとうございます

年賀状シーズンにも関わらず、いや、年賀状シーズンだから久しぶりにプリンターを使ったら、プリンターが壊れた。なんかプリンターの液晶画面の表示で、壊れたから修理に出すよう主張してくる。

ググったらこのエラーはあちこちの人が食らっているらしく、あれこれ対処法がヒットした・・・けれど、修理に出す以外にすっきり直った人は多くはない模様。

2014年秋に購入した機種だから、かれこれ6シーズンくらい年賀状を作ってくれたプリンターだから、まあ家庭用インクジェットプリンターにしては長持ちした方かな。

この年賀状シーズンが終わるとプリンターが安くなるかな? 安くなったらBlu-layのレーベル印刷用に買うかな

2021年01月02日 独り言

花粉症

昨日とか今日とか新潟なのに天気が良いです。

2月はもう春の入り口なんですかね

体感で10月から今までずっと太陽を見ない日が続いていた気がします。客観的データも世間にはある模様

それはともかく2月に入って、なんか目の周りの気持ち悪さが花粉症っぽいです。

例年通りそろそろ医者に行って薬を処方してもらいました。

昨日から薬を服用していますが、相変わらず目の周りが気持ち悪い。薬が効いてこの感じなのか、薬が効いていないのかわかりません。目の周りが気持ち悪いのは頻繁に洗顔すれば回避できるからそれでも良いかなぁ。

そうそう、去年はビラノアが出たけど今年はザイザルが出ました。ザイザル服用した方が夜ぐっすり眠れる気がします。(気のせい)

ザイザルもジェネリック品が出てだいぶ安くなった気がします。保険適用で薬価は1日10円くらい。別にいろいろかかるのでトータルではそんなに安くないですけど。

2021年02月14日 独り言

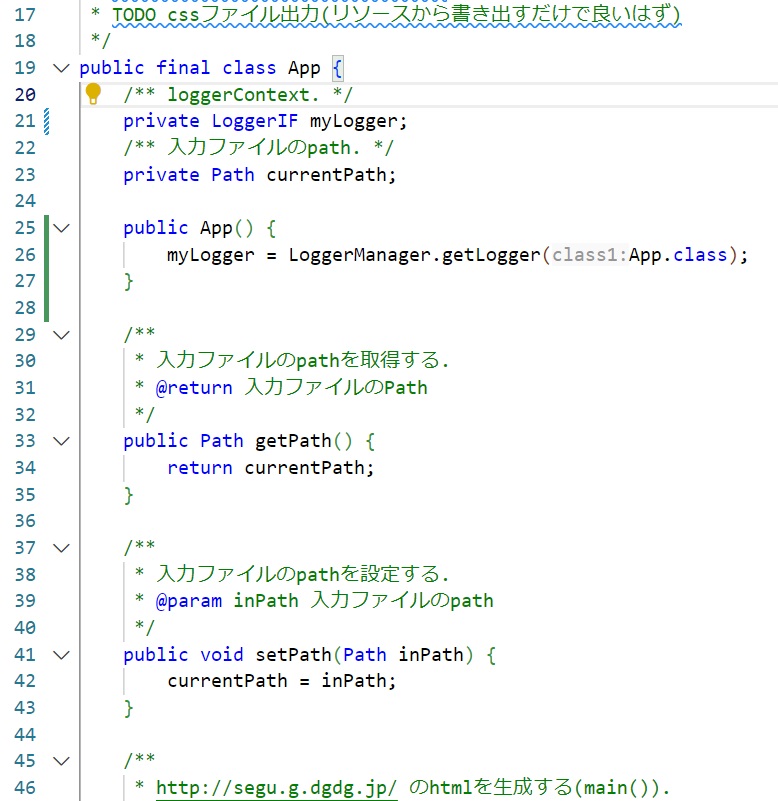

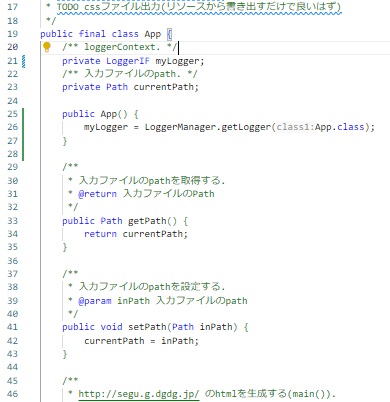

VisualStudio Codeにもてあそばれている感じ

Windowsのコマンドライン向けのプログラムをC++で書いているとどうしても文字コードがめんどくさくなる。

ググると文字コードの問題がたくさんヒットするので皆困っているんだろうなと思います。

Windowsのファイル名はサロゲートペア文字も使えるのにコマンドラインではどうも表示が難しいようで、UTF-8に設定してもうまく表示できない文字がでてきます。サロゲートペア文字をファイル名に使ってdirするだけで文字化けするんだからどうしようもありません。

WindowsのコンソールではUTF-8は表示できないからあきらめろとかいうサイトもありますし。

そういえばgitのコンソールもインストールされていたな・・・ということで試してみましたが、こちらは文字化けはしませんでしたが一部の文字が文字として表示されなくてイマイチ。gitコンソールはフォルダ階層が円マークではなくスラッシュだというのもフォルダ名をコピペ出来なくて面倒だし。

PowerShellでもやっぱりコマンドプロンプトと同じで文字化けするし。

ふとVisualStudio Codeのターミナルを使ってみたら、UTF-8で文字化けしなかったので使ってみることにしました。

せっかくなので普通の文字入力にもVisualStudio Codeを使ってみましょうか。

デフォルトではカーソル移動もちゃんとカーソルキーを使わなくちゃならないようで、古より伝わるダイヤモンドカーソルとかemacsキーバインディングとかは何かオプションを入れないと使えないようですが、まあ気にしない。

今まで秀丸で見ているよりも文字が黒ではなくて灰色っぽい。これはディスプレイのせいかなぁ。

フォントを変更してみようか・・・、あれ? VisualStudioCodeではどうやってフォントを変更するんだろう?

タブ区切りファイルをVisualStudioCodeで編集したらタブ入力したつもりの個所がスペースになっているぞ・・・

うーん。文字化けしないターミナルが欲しかっただけなのに、なんかえらく面倒なものに首を突っ込んでしまった気がする。VisualStudioを設定するだけで1日や2日はあっという間に過ぎてしまいそう。

2021年06月12日 独り言

パナDMR-2CX200購入

リビングのソニー製のBDレコーダー(BDZ-AT970T、2012年購入)からパナDMR-2CX200に乗り換え。

他にBDZ-EW520(2016年購入)も使っているので、うすうす気が付いていたけれど、BDZ-AT970Tの長時間モードの録画はあまり他機種との互換性が良くないみたいで、BDに焼いてパナ機に移したけれど、パナのポータブルテレビUN-10E9でお部屋ジャンプリンク経由で視聴できない模様。スマホアプリでは視聴可能だしDRモードでもOKで、長時間モードの時だけダメ。BDZ-EW520から移したものはUN-10E9で視聴できたので画像の互換性の問題なんだろうなぁ。

今回パナのレコーダーにしたのはポータブルテレビとの互換性重視だったので、その他の細かいところは気にせず、Amazonプライムビデオも見れるしたくさんのチャンネル(番組)を同時録画できるし2TBだし5万円でお釣りが来るし、という判断でした。

これが初のパナ機だし、初のチャンネル録画対応機ということで、良し悪しではなくレコーダーとしてのコンセプトが違いすぎるという事なのだと思うのですが、ソニーのBDZ-xxxxと違いすぎて戸惑っています。

パナのは、テレビのタイムシフトに特化したレコーダーなんですね。番組録画は重視していない。先にチャンネルごと録画しておいて、番組表形式で見る番組を選んで見る。番組録画で毎週複数のドラマを録画しても、ドラマという枠内で録画した順に並ぶだけで、番組ごとに整理してくれない。

ソニーのはジャンル別・番組別フォルダに整理してくれるので、アニメを3週位録りためてから見る、というのが楽。

そうそう、パナのはEPGの番組表もちょっと見にくくて、CSの無料放送と有料放送の見分けがつかない。午後1時までグリーンチャンネルの競馬中継は無料で、その後の時間帯は有料なのでウチでは見れないのだけれど、番組詳細画面を開く以外の見分け方がわからない。

DMR-2CX200でAmazonプライムビデオを見てのはどうも別アプリを起動しているようで、プライムビデオを見ているときはお部屋ジャンプリンクのサーバー機能が止まっているように見えるのも気になる。こちらは私の誤操作かもしれないのでそのうち再確認しようかな。

2021年07月17日 独り言

今年の瓢湖(白鳥飛来地)

今年は昨年より瓢湖への白鳥の飛来が1週間ほど早いそうで、既に6,000羽以上来ているようです。

天気予報によると日曜の朝は晴れるという事でしたので行ってきました。

日の出が6時頃とのことですので、日の出前に着きたいと思い、家を出発。日頃こんな時間帯に出歩かないので、さすがにこの時間帯は車も少ないだろうと思えばそうでもなく、早起きの人が多いのだなぁと思いながら瓢湖に向かう。

去年来たのは11月に入ってからだったかな。今日は去年来た時より人が少ない気がします。白鳥の写真を狙うおじさん多数。地元の人は犬の散歩やジョギングしてます。

ざっと見た感じだと三脚立てて白鳥を狙っている人のカメラはニコンが多かったかな。ミラーがある一眼レフ。白いから多分EOS Kiss Mも見かけたけれど、ミラーレスはあまり見かけなかった。

私は三脚は持って行ったけれどうっかり望遠系のレンズを忘れたのでお散歩写真モード。

昼間の瓢湖と比較して、朝の瓢湖は賑やかな白鳥の鳴き声とダイナミックに飛び立つところが見どころなので、動画で録るか、スチルにするなら水面を文字通り駆ける白鳥を望遠で撮りたいところです。今日はビデオカメラも望遠レンズも無いので雰囲気写真に徹しよう。

ということで、今日の写真で良さそうなのはこんな感じかな。

2021年10月31日 独り言

謹賀新年

あけましておめでとうございます

2021年末はバタバタしてしまいなかなか大変でした。

その一

ブルーレイレコーダー買い替え

かれこれ5年くらい酷使したブルーレイレコーダーがBD-Rの書き込みに失敗するようになったので買い換えました。

ソニーBDZ-EW520(2014年)→BDZ-ZW1800(2021年)

HDD容量は倍増して1TBになったし、番組表などのUIはテキスト主体のDOSアプリっぽいテイストからWindowsなどのGUIアプリっぽい見た目になったし、購入価格が5年前と同等なのにかなり変わったような気がします。

数日使って見て、機械としては仕様通りだと思うのですが残念だったことが、旧機種からの引越しダビングがダビング10にならず、コピーワンスで転送されてしまう事と、UIの操作がなんか目に見えて遅くなった気がすること。

UIの見た目がリッチになっているので、ベースとなるOSのバージョンが上がってCPUなどのハードウエアのスペックが追い付いていないのではないかしらと思って見たり、4Kチューナーを載せていない安い機種だから4Kチューナー搭載機と差別化の意味でハードウエアスペックを下げているのかしらと思ってみたり。

録画機能についても、取扱説明書を見ていると2番組同時録画機なのだけれど2番組目は長時間モードへの画像変換が録画時にできず、後で変換する模様。これってエンコーダーが1つに減ったって事なんじゃないかな。

全体的に、UIの見た目以外はこれまで使っていた機種よりもスペックが悪くなっている気がする・・・・・。

ブルーレイレコーダーを買い換えた理由がBD-Rへの書き込みに失敗するようになった事なのだけれど、もしかしてレコーダー側が故障しているのではなく、ディスク側が不良品だったという可能性も出てきて現在検証中。

その二

中年男性の病気らしい、尿管結石を発症して救急車で運んでもらってしまいました。

尿管結石は痛いと聞いていたけれど、こういう痛みなのね、と学びました。

痛み止めが効いている間は腎臓あたりに違和感を少し感じるけれど生活やデスクワークに支障が全くないのに、一旦痛み止めが切れると座っていても立っていても仕事に集中できない痛み。なんでも腎臓から膀胱に尿が流れて行けず、腎臓が圧迫されて痛いらしい。

それにしてもこれだけの痛みを取り去ってしまうとはなんて強力な痛み止めなんだ。薬と一緒に渡された薬の説明によると外科手術後の痛み止めに使われる等、けっこう強力なやつらしい。でもオピオイド系ではないのでちょっと安心?

2022年01月01日 独り言

キタムラネットプリントで証明写真

家族に頼まれて証明写真を作成。

街角に証明写真の機械があるけれど、デジカメとPCとネット環境があればLサイズのプリントが1枚31円ですって。

これまで自分の証明写真の時はだいたいこのくらいのサイズかなぁと思いながらgimpで写真のサイズを調整していましたが、今回はピッタリサイズに挑戦。

gimpでウインドウ下側のルーラーの単位をpixelsからcmに変更、メニューでView→Dot for DotをチェックOFF。

さらにメニューでEdit→Preferencesを開いてInterface→DisplayでMonitor ResolutionをEnter manuallyにしてディスプレイの解像度を入力。24インチの4Kモニタは183Pixels/in前後になるはず。画面サイズを巻き尺で測定して計算した方が安心かな? ウチは185.6Pixels/inとしました。

キタムラのサイトによるとLサイズの場合は写真の画素数は1,524x1,074画素がよろしいようですので、写真を読み込んだ後、メニューのImage→Canvas Sizeで指定の画素数に設定して、メニューのImage→Scale Imageで解像度を300pixels/inに設定。

1,524x1,074画素は300pixels/inだと12.9x9.1cm位だから、上下左右1mm位ずつトリミングされる感じかな。

あとは表示したルーラーに合わせて写真を縮小すればいいのだけれど、ルーラーだけだといまいちサイズがわからないので、出来上がり写真サイズを新しいレイヤーにして表示してしまいましょう。

新しいレイヤーをFill with Transparencyで作って、矩形選択で必要なサイズ、今回は2.4cm x 3.0cmを選択してメニューでEdit→Stroke Selectionで縁取りして、必要なサイズの矩形を作って、その矩形にちょうどよく顔が収まるように写真を縮小して・・・ってなことをしてました。

最後にjpgでファイルをエクスポートして完成。。キタムラのサイトでネットプリントに送信。

試したことないけれど、コンビニのネットプリントでもできるのかな。家庭用インクジェットプリンターで写真用紙に印刷してもTOEICとか大丈夫だったから、きっとコンビニのネットプリントでもOKではないかな。試したことないけれど。

さてさて、

出来上がった写真を画面と並べてみるとピッタリサイズでばっちり。

これでもう証明写真も怖くない。面倒だけど。

2022年02月23日 独り言

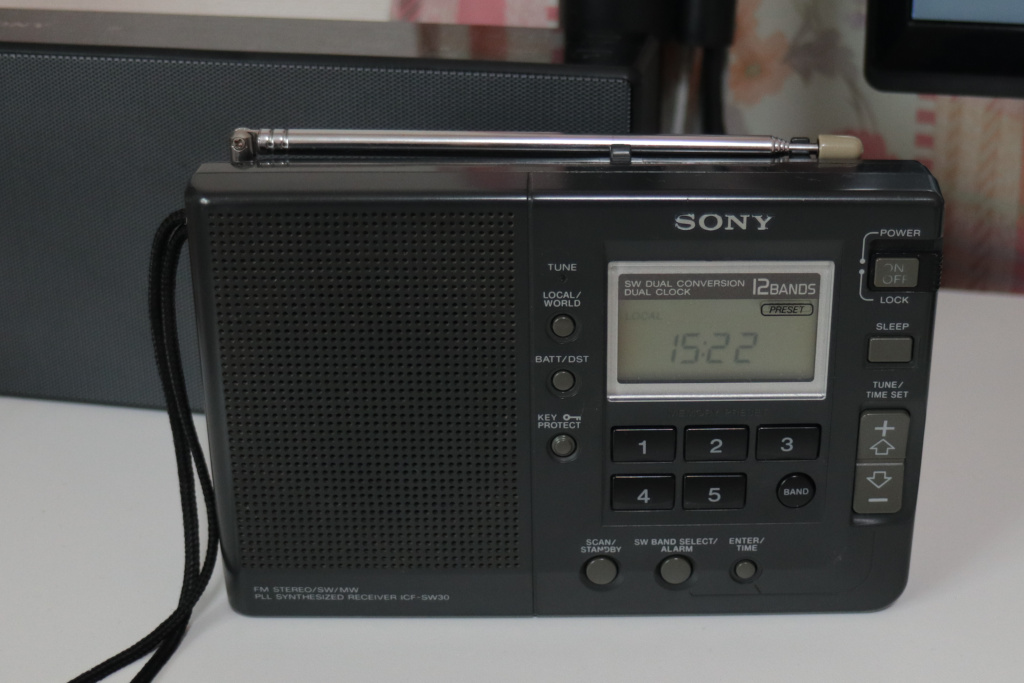

ラジオが壊れたので買ってきた

いつから使っているかわからないけれど、ソニーのラジオICF-SW30のボタンは接触が悪くて押しても押しても反応しないし、FM放送が復調できなくなるし、こりゃそろそろ買い替えかな、という感じ。1993年発売のラジオで、2000年にはおそらく後継機種のICF-SW35が発売になっているみたいなので、断続的に25年くらい使ってたかな。

もう一台ラジオを持っていてICZ-R50っていう内蔵メモリーに録音できる優れモノなんだけれど、こっちもボタンの反応は悪いし、最近のワイドFMとかいう、ここ新潟で言うとAMのBSNがFMで放送している周波数が聞けない。こちらは発売直後の2011年の3月位に購入していて、10年経つからスイッチの接触不良くらいは仕方ないのかな。

さて、今回のラジオの選定基準は優先順位が高い方から、AMとワイドFMが聞ける、エネループを使いたいので単四か単三電池4本以内(単一、単二電池はダメ)、ラジオをつけっぱなしにしても耳障りにならない音質、電池がもつ、コンパクトなサイズ、デジタルのチューニングがいいな、時計が付いていてタイマーでONにできるといいな。というもの。

確かICF-SW30もICZ-R50も買ったときの値段で2万円くらいする比較的高級な機種だったから、高くなってしまうかもしれない・・・と思ってはいたけれど、なんか条件に合う選択肢がない。

「コンパクトなサイズ」までは達成したかったのだけれど昨今の半導体不足の影響なのか、ラジコに代表されるスマホでラジオを聴く時代になってラジオが既にマイナーな商品になってしまっているのか、適当な機種が無い。

XDR-56TVからワンセグを抜いたようなのが良いかなと思っていたけれど、適当なのが無い。

パナソニックや東芝から出ている機種は電池が単二だったり単三6本だったりするし、OHMなどは価格コムなどのコメントだと電池の持ちが悪くて音も悪いらしい。

昔ポケットサイズのICF-M1を持ってて好きだったけれど、部屋で聞くには音が足りないかという印象があるのでポケットラジオも除外。

結局選択肢はICF-P37とICF-306の2択で、デジタル式のチューニングやタイマーは選択肢に入ってこず。

サイトで事前に調べた感じだとICF-306は2015年発売のバリコン同調で、ICF-P37はシンセサイザー式らしい。

シンセサイザー式でもAMとFMを切り替えたときに同調しなおさなければならないならあまりメリットがない。

結局ICF-306を購入。

悪かったのは、買う前から覚悟はしていたけれどチューニングがシビア。AMもFMもデジタルなチューニングに慣れた体には厳しい。あとは、AMからFMに切り替えたときに同調しなおさなければならないのだけれど、ついボリュームボタンを回してしまう。これはそのうち慣れるだろうけれど、昔のラジオはこの場所に同調ダイヤルがあったよね。

使ってみて、意外と新鮮で良かったのはアナログチューニングしていると遠くの県の中波放送を聞いてみようかなという気になること。デジタルでブリセットされた周波数をワンタッチで選局できると目的以外の周波数に触れることが無いけれど、AMとFMを切り替えるだけでチューニング作業が発生するので、入ってくる県外の放送局が気になる。ああ、このフィーリングはちょっと懐かしいかもしれない。

夜な夜な勉強もせずにMBSとかラジオ大阪とか東海ラジオとか文化放送とかニッポン放送とかラジオ関西とかSTVラジオとか聞いていたことを思い出しましたよ。うん。時報に札幌時計台の鐘の生放送をしていたのはSTVだったっけ北海道放送だっけ。ググったら今もやっているのね。

2022年03月12日 独り言

VLCでの字幕について

ビデオレコーダーをソニーBDZ-EW520(2014年)からBDZ-ZW1800(2021年)に取り替えてかれこれ4カ月。

SRモード(8Mbps)で録画したときにEW520は確か字幕が記録されなかったけれど、ZW1800では字幕が記録されていることに気が付きました。時々空っぽの字幕が放送されている番組があるようだけれど。

拡張子m2tsのファイルから字幕を取り出したり、mp4でもVLCで字幕が見れるのかしらと思って実験してました。

【結論】

XMedia Recordでは字幕入りのmp4は作れないけれど、動画ファイルと同名で拡張子assの字幕ファイルがあればVLCで字幕付きで表示できる

【実験内容】

(1) 字幕が入っているか確認する

VLCで動画を再生して見ればわかりますね

LosslessCutで動画を読み込んで、メニューの下に表示されるトラック数が(2/2)ならば動画と音声しか入っていないので字幕は入っていません。このトラック数のところはボタンになっていますので、クリックすると各トラックが何なのか見ることができます。コーデックがarib_captになっていれば字幕です。

(2) 字幕を取り出す

LosslessCutで字幕が取り出せるかなと思いましたが取り出せませんでした。「このトラックをファイルとして抽出」とかいう思わせぶりなボタンがあるのに・・・・。

ググったところ、Caption2Ass_PCRというツールで字幕が取り出せるようです。

ここで二つのハードルが出現!

一つ目のハードルはCaption2Ass_PCRのWindows用のバイナリが見当たらないこと。ちゃんと探せばあるのかもしれませんが、ソースしか提供されていないようです。

ソースをダウンロードしてsrcフォルダにslnファイルがあったのでダブルクリックしてVisualStudiowでビルドしたら問題なくexeやdllが出来ました

二つ目のハードルは、m2tsファイルをCaption2Ass_PCRにかけてもInvalid TS Fileとか表示されて字幕ファイルが生成されないこと。

TsSplitterGUIというツールで「HD映像を残す」のみ有効にして、EPG情報などを削除すると良いようです。

TsSplitter128.zipというのをダウンロードしました。

TsSplitterGUIでm2tsファイルから不要な情報を取り除いてからCaption2Ass_PCRで字幕ファイル(拡張子ass)を取り出します。

(3) m2tsファイルをmp4に変換する

XMedia Recordで普通に変換しました

(4) 生成したmp4ファイルとassファイルを同じフォルダに置いてVLCで再生

拡張子は違いますが、同じファイル名にします。

VLCで普通に字幕付きで再生できまました・・・けれど、思ったよりも文字が大きいし、時々[外 xxxxxxx]みたいな文字化けっぽいのがでてきました。

(5) 文字サイズなどをお好みで調整する

フルHDのディスプレイでm2ts動画を見ていますが、実は幅が1920だったり1440だったりするようです。

XMedia Recordを日頃使っている方ならば、今回取り扱っているm2tsファイルがどっちかはわかると思いますので、Caption2Ass_PCR.iniファイルで設定します。

幅が1440の動画の場合、DefaultがPlayResX=1920になっていると思いますので、これを1440に変更します。文字の大きさはDefaultFontsize、文字の幅はDefaultStyleで調節できるように見えますので、お好みで調節してください。

(6) arib外字を何とかする

Caption2Ass_PCRのbin/iniフォルダのGaijiフォルダとiniファイルをさっきビルドしたCaption2Ass_PCRのexeファイルと同じフォルダに置きます。

そしてもう一度m2tsファイルからassファイルを取り出してみます。(2回目)

今度はGaijiフォルダに画像ファイルがいくつかできたと思います。UNICODE_cc_DRCS.iniを開いて、それっぽいところに画像ファイル名とそれに対応したそれっぽいユニコード文字をマッピングします。

そしてもう一度m2tsファイルからassファイルを取り出してみます。(3回目)

生成されたassファイルに[外 xxxxx]みたいな文字が入っていなければとりあえず成功です。

2022年05月03日 独り言

35mmフルサイズのデジカメ欲しいかな

私が散歩に持って行くカメラはEOS M6です。mark IIになる前のバージョンです。

【私のカメラの用途】

最近は散歩のときはEOS M6に22mmレンズをつけて、フルサイズ換算35mmの気持ちで使っています。

川崎に赴任中は通勤・勤務時間を除いてほぼ常時コンデジ(PowerShot G15)をウエストポーチに入れて持ち歩いて、気になるものは何でも写していました。

新潟に帰って来てからは散歩のときにに小さいカメラバッグにEOS M6を入れて持ち歩くくらいです。日常で気になるものを写すのはスマホで妥協しています。常時コンデジを持ち歩くことは無くなりました。でもスマホは望遠側が全然足りない・・・・

【カメラの大きさについて】

最近の高級コンデジ、PowerShot G5 Xとか持っていたら出かけるときは常に持ち歩きそうですが、サイズ感はレンズの出っ張りを除けばEOS M6も大差ないかなと。いや、そのレンズの出っ張りが邪魔で、EOS M6+22mmレンズはウエストポーチに入りにくい・・・

【使っているレンズについて】

EOS M6で普段使うのは22mmと32mmの2本。

EOS-M2を中古で買ったときにセットレンズだった18-55mmは手振れ補正もついていて写りは良いと思うのですが、街散歩では建物やレンガやタイルがわずかに樽型とか糸巻き型に歪むかもしれないと思うとちょっと使いにくいです。22mmは私の目では歪みが全く分からないし、これ以上広角側の単焦点レンズを持っていないので重宝しています。

でも散歩しているともうちょっと広角側が欲しいと思うことがあります。35mmフルサイズ換算24mm位かなぁ。お散歩に持ち歩きたくなるサイズで24mm相当の画角の単焦点のレンズって無いんですよね。キヤノンは今後RFレンズに移行していくようなのでEF-Mの広角単焦点が出ることはないだろうし。

花とか自然っぽいものを愛でる散歩の場合は32mmレンズをつけていることが多いかな。セットレンズの18-55mmでも良いかなって思いはじめていて、最近は18-55mmをつけることも時々。

【最近の物欲】

お散歩用に常時持ち歩けるコンデジ欲しいなぁ。サイズ感はPowerShot G5 Xくらいまでで。

でもPowerShot G5 Xで良いなら、つまりカメラ内で歪曲やその他あれこれを補正する前提を許容するならばEOS M6 mark IIでも良かったのかも。EOS M6 mark IIを店頭で見たときに「デカッ」って思っちゃったので以降選択肢から外しちゃっていますが。

EOS RPがEOS M6 mark IIと比較しても同じくらいの値段になっているのでRFマウントで35mmレンズをつけて散歩というアイディアもあるにはあるのですが、EOS RPってお散歩カメラとしては大きすぎるんですよね。

最近APS-CサイズセンサーのEOS M6使ってて「ここで35mmフルサイズのカメラがあったら良かったのに」と思うことは全く無いので、このままレンズも増やせないままEF-MマウントのEOS M6を壊れるまで使ってしまうのかも

2022年05月22日 独り言

新潟競馬場に行ってきました 馬券は買わないけど

新潟競馬場に行ってきました。

子どもの頃父親に連れてこられたのと、子供が小さいときにポニーに乗れるとかハム太郎のショーがあるとかにつられて来たくらいで、競馬場にレースを見に来るなんてほぼ初めて。

最近はグリーンチャンネルの午前の無料放送の競馬中継をアニマル動画を見ている気分で見るくらいには競馬に興味が出てきまして、今年の春の新潟開催の最終週に行ってきました。

今年の3月の福島の地震で福島開催が1週間ずれた影響で新潟開催も1週間ずれて今週までの開催になった模様。競馬中継的にはダービーウイークとかでダービーばっかり注目される中の第三会場の新潟ってことで、日本国内的には新潟開催なんてほぼ注目されていないんじゃないの?という感じなのではないかな。

何年ぶりの新潟競馬場だよってことで、駐車場の入り口もよくわからなくて右往左往。

今朝家を出る前にネットで入場券を買ったのでQRコードを見せて入場。QRコードで入場というと新宿御苑とか連想するけれど、ああいう元々QRコードで入場するゲートではなく、コロナ対策で既存ゲートに後付けでQRコード読み取り機付けましたって感じで、QRコードで何万人も入場するようになったら行列がすごいんだろうなという処理速度。大半の人はQRコード非対応の当日券で入場してるみたいでした。

馬券を買うわけではないけれど馬が近くで見れるパドックにGO。

田舎の新潟競馬場。昼も過ぎ、既に7レース位だけれどパドック周辺は私みたいなゆるい輩も平気で接近できるくらいに空いてます。

ぐるぐる歩く馬の写真を撮る練習をしてました。いや、練習と言わなきゃがっかりするような出来の写真ばっかりだったもので。いつも風景みたいな止まっているものばかり散歩写真で撮ってたけれど、動くものは難しい。動くもの用にレンズもAFが速いのにした方が良いのかな。キヤノンで言うところのモーターがUSMとかSTMとかのやつ。

いや、レンズのせいにすまい。AF以前にフレーミングがガタガタだったから。

パドックに馬が入ってくるところとか騎手が乗るところとかパドックから出ていくところとか、こんな感じなのね。

さてさてレースを見に行きましょう。

グリーンチャンネルの無料放送の最初の方を見たので芝コースの内側は芝が剥げて酷い感じなのは知識としては把握していたけれど、現地に来てもやっぱり芝が厳しい。

うわぁ・・・とか思ったけれど、ただの観戦者としては内側の芝が悪いので馬がコースの外側を走ってくれて迫力満点。これはすごい。目の前2メートルくらいのところをドドドドドってゴール前を駆け抜けていくのはくせになるかも。この迫力はテレビ中継では味わえないわ。

写真は、別のレース。それほど外側ギリギリを走ってくれなかったけれど、それでもけっこう近くて迫力あり。

年齢のせいで動体視力がボロボロなので、何番の馬が1着だったか全然わかんないけどね(笑)

2022年05月28日 独り言

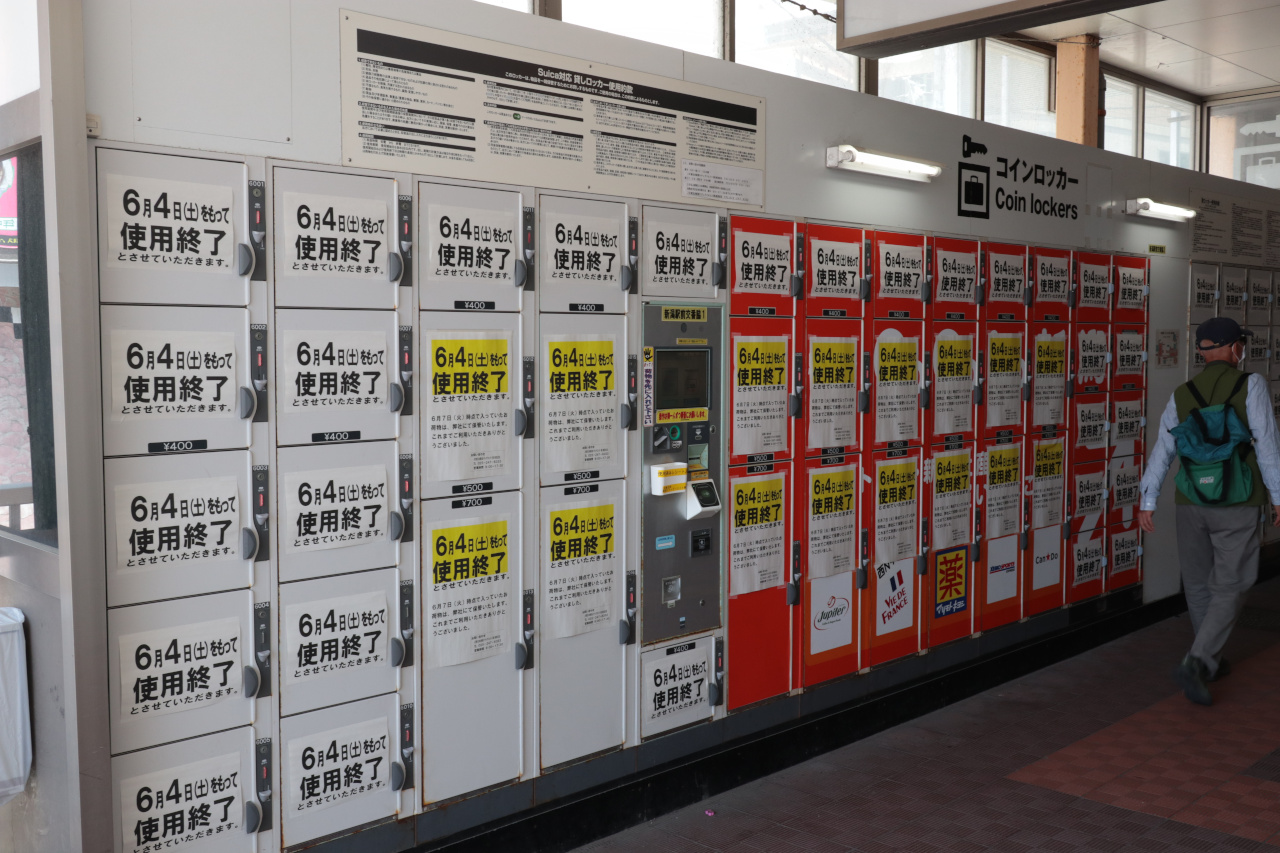

新潟駅高架化 仮設万代口廃止

通勤で新潟駅を利用している者としてはけっこう影響が大きな新潟駅高架化工事。

ようやく新潟駅ホームの高架化が完了と言っても良さそうな段階になりました。

仮設の8,9番線ができたのはもう10年近く前ではなかろうか。

3年くらい前に2〜5番線が高架に移り、高架ホームか仮設の地上ホームかで駅のどの出入り口から出入りするか違ってくるのでとっても面倒でした。

その面倒な日々も先週で終わり。今度はどの列車も高架ホーム。

私は新潟駅で乗り換えないけれど乗り換える人は歓喜しているのではないかな。

仮設8,9番線はホームと改札の間の通路に狭いところが有って人の流れが悪かったけれど、高架ホームも階段にたどり着くまで狭いところが有るので、通勤で列車がホームに着いてから改札を出るまでの時間はあまり短縮されないんだろうな。

2〜5番線が高架化されてから出勤時の電車はずっと地上ホームだったから、高架ホームに着くとどんな感じかは楽しみであり不安でもあり。

野次馬な性格の私は早速新潟駅に行ってきましたよ

新しい新潟駅は今後ゆっくり写真を撮ることにして、今日載っけるのは、廃止された仮設万代口と、仮設万代口前のコインロッカー跡。

新潟駅から万代口のバスターミナルのバスを利用していた人は来年度はバスターミナル廃止という大イベントが待っているのね。

2022年06月05日 独り言

競馬はわけわからん

8月末くらいに新潟競馬場に行って、UMACAを作って1000円チャージして700円馬券を買ったら4000円位当たってビギナーズラックってこういう事かと。

ギャンブルって楽しいことは知っているので、即PATなどは契約せずに、競馬場に行かなければ馬券が買えない状態を維持していまして、9月以降馬券を買うことなくJRAのサイトなど見ながら予想だけしている週末です。そうでもしないとギャンブルで破産しちゃうよ。

JRAのサイトからplaywrightを使って出馬表を読み取ってcsvファイルを作ったり、JRAのサイトから各レースのデータを取得してcsvファイルを作ったり、各レースのデータをSQLiteに取り込んだりして遊んでいました。

2021年から2022年9月まで、京都競馬場を除いて6千のレースが開催されて延べ8万2千頭の馬が走ったようです。

この期間の新馬戦を走った馬は6200頭。年間4000頭弱が2歳または3歳でデビューして、3歳の夏競馬までに一度も1位になれなければ実質強制引退。それどころか新馬戦の後一度も走らずに登録抹消された馬が約1割。JRAのサイトからは読み取れないけれど一度も走ることなく終わってしまう馬も少なからずいるのでしょうね。厳しい世界だこと。

で、JRAサイトの出馬表や過去データを表計算ソフトのピボットとか使いながら何が当たるか予想してみたけれど当たらない。1番人気の馬がどうして1番人気なのかはわかるようになってきた(全部わかるとは言っていない)けれど、たとえば4番人気の馬が1着になったという結果を見てから、どのパラメタ(多分いくつものパラメタ)をどのように解釈するとその馬が1着になるかもしれないと予想できるのか見当もつきません。

1着に入るかもしれない馬券を全部買ったら収支は明らかにマイナスだよ。重賞になるとどの馬が1着になっても不思議ではないから予想なんてもう無理。

でも、オープン競争で1番人気が1着になる確率は1/4だとか、2番人気、3番人気のどちらかが1着になる確率は1/3だとか、

中山競馬場は夏以外の長い期間レースをやっているけれど(成長途上の2歳3歳ではなく)4才以上とかに絞っても年初のレースよりも秋のレースの方がタイムが良いなど季節によってタイム差があるから単純にタイム比較しても早いとか遅いとか判断できるわけではないとか、

数字を見ているのはそれなりにおもしろい。

新潟競馬場の秋開催は来週からだけど、果たして私はこの3週間に競馬場とか行くのかな?(他人事のような言い方)

2022年10月10日 独り言

久しぶりに昔書いたプログラムをコンパイルしたらテストがこける

競馬、先週の阪神のメインレース、ジュベナイルフィリーズでキタウイングが95.0秒で負けて春の新潟開催まで競馬はお休みしようかなと思い始めた今日この頃。

久しぶりに昔書いたプログラムをメンテしたり開発環境をアップデートしたりしようかなと思ってPCの前に座っていました。

いくつかトラブルに出くわしたので備忘録

1.Doxygen

Doxygen 1.9.5ってのが出てたので1.9.4からアップデート。1.9.4はファクトリーメソッドでunique_ptrを使うとcall graphに出ないから、そのあたり出るようになってたらいいなぁと思ったけれど、1.9.5でそのあたりを確認する前にUML形式のクラス図が変になっていたので1.9.4に戻しました。

GraphVizも一緒に7.0.4にアップデートしてたのでどっちが悪いのか調べるのがちょっとめんどくさかった。

2.UI Automation

Win32のUIアプリケーションをテストするためにUI Automationを使っていて、MSTest.TestAdapterとかMSTest.TestFrameworkとか使っていますが、3.0.0にアップデートしたら「実行プログラム 'executor://mstestadapter/v2' の呼び出し中に例外が発生しました」とか出てきてテストが動かなくなってました。ググったところ3.0.1で直る模様。とりあえず2.2.10に戻して直るのを待つことにします。

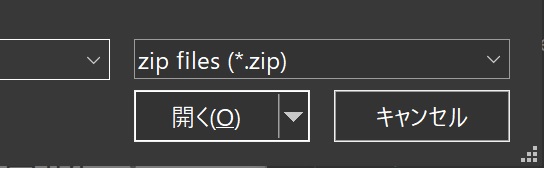

3.Windowsの「開く」コモンダイアログ

Win32のUIアプリケーションのテストで、テスト対象のアプリケーションはファイルを開くので、ファイルを「開く」のコモンダイアログを使っています。

このダイアログの「開く」ボタンが最近新しくなったようで、テストで「開く」ボタンが押せなくなっていました。

隣の「キャンセル」ボタンとは違う方法で押さなくてはならない模様。恒久的なテストの修正方法は未定ですけど、とりあえずテストが動くように修正しました。

4.Playwright実行後のコンソールの文字コード

PlaywrightでJRAサイトの馬柱データをcsvに出力しているのですが、そのplaywrightのプログラムを1回動かすと起動したコンソールのロケールなのか文字コードなのかわかりませんが、何かが変わってしまってバッチがエラーになる問題が発生。

とりあえずplaywrightの処理を呼び出した後はchcp 932してコンソールをSHIFT_JISに戻して回避することにしました。

あ、playwrightのせいみたいな書き方をしてしまいましたが、.NET Frameworkのコンソールプログラムの文字コードの話ですね。これは。

2022年12月18日 独り言

謹賀新年

あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願いいたします。

1.12月の大雪の話

新潟の12月の大雪はすごかったです。

なにしろ新潟市は雪国ではないので、ちゃんと雪が降ると交通が結構酷い事になります。

確か2年くらい前の成人の日の3連休、JR信越線の新潟市内が3日とも終日運休とかになったりしたのも記憶に新しいところ。

それでも今まではJR信越線の新潟市内は朝から止まっていればそのまま動かないことはあっても、朝新潟駅に着いてから午後から終日運休になるような事態は無かったと思うので油断していましたが、2022年12月の大雪はこれが発生してしまったからさあ大変。

電車が止まっても確か4時間くらい歩けば自宅に帰りつけたと思うけれど、夕方のバスが動いている時間帯だったのでJRが止まってもバスで帰れるはず・・・ってことで、バスの始発の停留所で待つこと1時間、数十分遅れでバスがやってきて無事乗車できました。でも新潟駅前で車が多すぎて動かない。2キロくらいの距離を2時間以上かけてやっと通り抜けてました・・・。

新潟の市街地を抜ければそれなりに動きましたが、結局通常は1時間ちょっとで運行している区間を5時間くらいかけて走っていました。私は座れなかったとはいえバスに乗っているだけなので良いですが、運転手さんはお疲れさまでしたって感じ。

2.DoxygenとかUI Automationとか

先日Doxygen 1.9.5のUML形式のクラス図が変になっている・・とか書きましたが、年末に1.9.6が出たので入れ替えました。

UI AutomationもMSTest.TestAdapterの3.0.1が出たので入れ替えました。

確かどちらも期待通りの挙動になったような気がします。

3.Windowsの「開く」コモンダイアログ

なんかボタンが元に戻ったような気がするのですが・・・・

なんだったんだろう?

2023年01月01日 独り言

マルチバイト対応sed

何年か前sedでシフトJISの日本語テキストを加工しようとしてまともに日本語が処理できずにいろいろ探してたどり着いたのがonigsed。

2022年夏にサイトは存在するけれどzipのリンクが切れてしまい、ついにオフィシャルにonigsedが入手できなくなってしまいました。

代わりに使えるものを探してみています。

と言ってもgnu sedの公式サイトはwindows用のバイナリを配布してくれていないし、そもそもここのソースはWindows用にビルドできない模様。cygwinとか入っていればビルドできるのかな。

ということで、さらにググったところgnu sed v4.9のwindows用パッチを提供してくれている方を発見

UTF-8とシフトJISのファイルをいくつか流してみましたが、特に問題はなさそう。

正規表現が鬼車の拡張で単語の識別が違うんじゃなかったっけ?職場で作って使っていたsedスクリプトをgnu sedで試してみなければ。

2023年02月04日 独り言

パソコン買った。OneDriveとか邪魔

パソコン買いました。前回買ったのが2013年らしいので、約10年ぶり。

セットアップが面倒。だけどまあ楽しい

今使っているPCがWindows 11に対応していないので11に移行するために仕方なくPC購入に踏み切ったわけですがWindows 11はなんかいろいろ変わっていて面倒。

WindowsのPCは最初にいろいろわけわからない設定させられるのが面倒なのはいつものことだから想定内だけれど、OneDriveがあちこちで邪魔して来たのは想定外。新PCのデスクトップに旧PCのデータを仮置きしてからHDD(SSD)の適切な場所に移動しようとしたのにデスクトップがたった5GBのOneDrive内にあるという設定のようで、いちいちクラウドにデータをコピーしていたようでたった5GBなのにファイルのコピーが遅い遅い。そのうえたった5GBでは当然足りないのでコピーを続けたければ有料ストレージを買えとか脅迫してくるし。

Windows 11ってデスクトップ以外にもドキュメントとかOneDriveの下にあるというのがデフォルト設定っぽい。なんと強欲な設定。困った挙句、まずOneDriveをアンインストールして、ついでにXBoxなんちゃらとかソリティアとかアンインストールしして、それからドキュメントやデスクトップやあれやこれやをOneDriveの下から解放してあげるのに四苦八苦。四苦八苦してしまったのだけれど結局本当はエクスプローラーでフォルダをムーブすればよかったのかな?

ちなみにXBoxなんちゃらとかいう謎アプリ、アンインストールしてもアンインストールしてもいつの間にか復活している気がする。勝手に復活してくるといえばOneDriveはアンインストールしたのにユーザーフォルダの下にすぐ復活してくる。邪魔なんだけど。

XMedia Recodeが微妙にダメ

パソコン買いました。は、昨日書いたか。

Windows 10が期限切れになる前にWindows 11のPCにしたいという口実はありましたが、本音としては動画のエンコードにGPU使えば早くなるのでは?という興味に勝てずGPU載せたPCを購入したというところです。

今までのPCも4KモニターにつなぐためにGeForce GT 1030というお手頃価格でファンレスタイプのグラボは載せてます。ところがGT1030って動画のエンコードができない仕様だそうで、動画のエンコードを試せなかったのですよね。

最近GeForce GTX 1660 SUPERで動画のエンコードをお試しさせてもらう機会があったので時間を計ってみたら、今までの私のPC、Core i5の第3世代くらいのPCで30分強かかっていたエンコードが5分程度で完了してしまうことが判明。Core i7第12世代のCPUが載ってるPCだったのでCPUでエンコードしても10分弱だったのですけど。

GPUでエンコードできればCPUも重くならないのでいろいろできるしね(口実)

で、PCが届いて真っ先にXMedia Recodeをインストールしてエンコードを試したわけですよ。

ところがエンコードしたmp4ファイルは出力されてるのに中身が動画ではなくて静止画でした

ええっ? せっかく結構高価なグラボ入りのPC買ったのにmp4エンコードできないの??ってちょっと落胆しながらいろいろ調べてみました。エンコードの設定が悪いのだろうかとか、インターレース解除のモードを変えてみようかなとか。

でですね、結局、どうも、XMedia Recodeのバグらしいという結論に今のところなってます。

現時点の最新版、XMediaRecode3578_x64はH.264をNVENC設定でエンコードすると静止画になるようです。

ひとつ前のバージョン、XMediaRecode3577_x64は大丈夫そうです。

さらに前、XMediaRecode3576_x64はビットレートの設定ができず、ありていに言えばエンコードしていない雰囲気。

XMediaRecode3575_x64のポータブル版はおそらく必要なDLLが足りなくて起動しなくて、

XMediaRecode3574_x64は変換エラー。

それ以上さかのぼっていませんが、とりあえず3577が動くのでしばらくこれでいいかな?って感じです。

GPUが使えるので、または10年のCPUの進化で、mp4のエンコードは早くなりました。これはなかなか快適

2023年05月21日 独り言

星空の写真を撮ってみる

普通に仕事しているとあんまり話題がなくてねぇ。

私の健康診断の結果が改善した!(喜)なんて興味ないでしょ?

春アニメで「君は放課後インソムニア」ってのがあって、夜眠れないので星空の写真を撮り始める少年がいてですね。

彼はEOS 5Dを使っているようですが、F:2.8、ISO:3200で露出10秒とか言ってたので、ああ、ISOってそんなに大きくして良いんだ・・・とか思って、いつか試しに写真を撮ってみたいなぁと思っていました。

で、昨夜、運動不足解消のため散歩してたら珍しく雲もなく月もなく星がよく見えるなぁと思ったので、カメラをほぼ真上に向けて似たような設定でお試し。F:1.4、ISO:3200、露出5秒・・・だったかな。

レンズはフルサイズ換算50mmの画角。カメラはEOS M6、センサーはAPS-CなのでF1.4と言ってもフルサイズ換算だとF2.2相当くらいになるのでしたっけ?。この辺の換算は覚えてられないのでよくわかんない。

ほぼ真上の白鳥座方面を狙って写したつもり。

一応新潟市ですので、どうしても空が明るい。でもこんなに簡単に天の川も写るのだなぁとちょっと感動しました。

比較明合成とかもやってみたいけれど、それはもっと広角のレンズのほうがいいのかな。フルサイズ換算35mmくらいまでのレンズしか持ってないけど・・・。いや、その前にもっと空が暗いロケーションを選ばなきゃでしょ

openSUSEをインストールしてみた

Windows11が買い切りではなく月額課金になるかも、みたいな憶測を読んだり、春まで使っていたWindows10のPCをどうするか決まってなかったりで、ふと思い立って春まで使っていたPCにLinuxを入れてみることにしました。

日頃Windowsばかり使っていますのでWindows10とLinuxのマルチブートにしよう・・・ってことで、最初にPCのリセットとかしてみました。これで過去のデータはきれいさっぱり消え去って、空いたディスク容量をLinux用のパーテーションにして・・・とか。

そしたらキーボードやマウスをつないでいたリアパネル側のUSBを認識しなくなって、こりゃダメだってことでPCの回復ドライブでWindowsを再インストール・・・したつもりが、なんとWindows8に戻ってしまって、なんかネットにもつながらないみたいだし、もういいやってことでWindowsとLinuxのマルチブートはやめてLinux一本にすることに。

入れてみたのはopenSUSE。

おや、意外と簡単。でも15.5ってバージョンはバグがあって日本語入力ができないみたい。ググりながらコマンドをいくつかたたいて日本語入力できるようになりました。日本語入力ってところについてはそのうちカナ入力もできるように設定できるか調べなければ

firefoxは最初から入ってたし、VLCも入ってた。

eclipseはmavenが使えなかったのでググりながら新しいのをインストール。

ああ、javaで書いたプログラムは本当にLinuxでも動くんだ・・・

でも自作のプログラムはバグがあったようで、ちょっと手直し。Windowsではこれでよく動いてたな。

Windowsのhomeエディションではできないリモートデスクトップで裏から入ってみましたが、firefoxが重すぎて使い物にならない。Linuxは比較的軽いので古いPCでもOKみたいないい加減なweb記事を書いたのは誰だ?とか思いながら、リモートデスクトップはやめとこうという暫定結論。

Linuxは素人だから、すこし勉強して出直します・・・

2023年09月10日 独り言

openSUSEからubuntuに

先週openSUSEをインストールしましたが、NVIDIAのグラボのドライバをインストールするとなぜか画面が800x600から変更できなくなって、Linux超初心者の私には手も足も出ないのでubuntuに乗り換えることにしました。

Linuxってやつを少し知ってから改めて他のディストリビューションも考えてみます。

openSUSEはfirefoxの画面が遅くて、これはきっとグラボのドライバのインストールに失敗していたからだろうけれど、それもubuntuではWindowsの環境と同じくらい普通に動きます。

まだ日本語のかなキー入力はどうやるかわからないけれど、多分私はLinuxで日本語をガリガリ入力することはないだろうから、のんびり勉強します。

とりあえずeclipseが普通にインストールできたし、mp4動画も普通に再生できたし、firefoxも普通に動くし、これでいいかな。

Linuxインストールトライアルで、スマホのテザリングで接続しているPCにSSHなどで入れないことを知りました。ネットワーク設定も奥が深い。

ところで

私、このwebページは結構手書きでhtmlタグを書いていて、改行とか<br />で書いてましたけど、これはxhtml1.0くらいの話で、HTML5では<br>で良いんですってね?

2023年09月17日 独り言

謹賀新年

あけましておめでとうございます

今年もよろしくお願いいたします。

2024年01月01日 独り言

SCR3310-NTTComがWindows 11で使えなくなってた

引き出しの奥からSCR3310-NTTComが出てきた。

どれどれ、動くかなと思ったら動かなかった。

ググったらWindows 11には非対応だそうだ。多分後継機種はSCR3310V2.0

買ってくればいいのだろうけれど、年に1回しか使っていないような気がする。マイナンバーカードもスマホで認識させればPCのカード読み取り装置は使わないし、後継機種を買ってくるのもなぁ

いろいろググった結果、

Windowsで設定→プライバシーとセキュリティ→Windowsセキュリティ→デバイスセキュリティ→コア分離→メモリ整合性 を オフにして、SCR3310のデバイスドライバーをインストールすればSCR3310が使えた

用事がすんだらドライバーをアンインストールして、メモリ整合性をオンに戻して・・・、あれ? オンにならない。

妨げているデバイスとしてSTCFUx64.sysってやつが表示される。そのファイルをアンインストールすればよさそう

管理者権限のコマンドプロンプトで

pnputil /d oem??.inf

とかやれば良いみたい。

2024年04月29日 独り言

オーバーグラスはカッコ悪いけどまぶしくない

昼間散歩していると日差しがまぶしくて目が開けてられません。

帽子をかぶってメガネに日光が当たらないようにしていますし、もちろん目に日光が当たるわけではないのですが、景色がまぶしくて。

1時間とか外にいると目の調子がおかしくなって、どこにもピントが合わなくなる感じになったりします。

視力が悪いので度付きサングラスとか作らないとダメかなと思っていましたがメガネの上にかけることができるオーバーグラスとかいうのを教えてもらいました。

スポーツ用品店やホームセンターに行ったらサングラスと並んで何種類かありました。サングラスと違っていろいろなものから選べるわけでもありませんでしたが、とりあえず比較的お手頃価格でサングラスによる紫外線カットで目の不具合が改善されるかどうかお試しできるので買ってきました。だいたい3千円くらい。

買ってきたのはこんなの。

レンズ部分の色はグレーっぽいののほかに茶色っぽいのと青っぽいのが選べましたが、私が探した範囲ではデザインとかは選択の余地なしでしたね。

いつもかけている眼鏡は遠近タイプの大きい眼鏡なのでメガネの上にオーバーグラスをかけることができるか心配でしたが、店頭展示品で試した感じは問題なさそう。

オーバーグラスをかけて自撮りしてみましたが、絶望的にカッコ悪いです。かっこいい普通のサングラスをかけても年齢が年齢なので、カッコ悪いオーバーグラスは身の丈に合った選択という気もします。

で、使ってみた感じですが

超日差しが強い日というわけではありませんでしたが目が普通に開けてられる! これはうれしい。後日普通に日中の散歩に使ってみます!

2024年05月26日 独り言

FTPアップロードのテスト

javaプログラムからftpのアップロードができるか確認です

PCからはアップロードできましたが、ChromeBookからはアップロードできませんでした。

ftp.storeFile("filename", instream);

のところで失敗しているみたい。

試行錯誤の結果、今のところChromeBookのLinuxではcurlでアップロードすることにしました。

curl -T {アップロードファイルパス} -u {ユーザー名}:{パスワード} ftp://{ホスト名}/{任意のアップロード先ディレクトリ}

でできるみたい。

でもこのままだとPC用はFTPでアップロードする実装が入っていて、ChromeBook用は入っていない状態になってしまう。これはコード管理上めんどくさいのでChromeBook上でデバッグするか・・・ってVSCodeベースでjavaビルド環境を作ろうとしていますが、gradleのエクステンションを入れたところでVSCodeが実用に耐えないレベルで重い。どのくらい重いかというとjavaのHello world!がビルド出来ないくらい(笑)

もしかしてjreは入っているけれどjdkが入っていない?

javac App.java

したら、javacが見つからないって言われてしまった。

apt list --installed | grep jdk

したところ、それっぽいのが入っていない・・・。なんてこったい。

sudo apt-get install default-jdk

でjdkを入れて、javacコマンドが通ることを確認してVSCodeを起動しなおし。

VSCodeのブラグインはPCと同じように入れたのだけれど、ビルドはできるけれどVSCode上でjavaプログラムの実行もデバッグも固まってしまってできない感じ。ビルドしてコマンドラインから実行しながらよちよちデバッグしてました。

結局、

ftp.enterLocalPassiveMode();

でパッシブモードに入ったらftpのアップロードができるようになりました。

このwebページの作り始めの時期に手書きのhtmlファイルをftpでコマンドを打ちながらアップロードしていた時代に、パッシブモードにしないと固まることがあったので、このあたりを最初に疑っていました。

FTPクライアントが入っていればこんなに苦労しなかったのだろうけれど・・・

まあ、とりあえず動いてよかった。コードをきれいにして単体テストとかコメント書いたりすれば出来上がりってことになるかな。

私の部屋のエアコンがうるさい

webページ生成プログラムを更新して、ページの更新の手数が大幅に簡略化されたので、今までならX(twitter)でつぶやいていたような事も簡単に書けるようになりました!。それってこのページを見る人にとって幸せかどうかはわかりませんが。

で、本題のエアコンの話。

昨年、2023年のはじめ、部屋が寒かったので暖房しようとエアコンをつけたけれど数分待っても暖かい風が出てこない。エアコンが壊れたかなと思ったけれど、暖房ならばとりあえず灯油のファンヒーターがあるし、ということで寒さはやり過ごしました。

その夏(=2023年の夏)は新潟は猛暑で、日中は40℃くらいまで気温が上がり、夜も30℃くらいでとても眠れたものではないのでエアコンをON!。冷房はちゃんと涼しい風が出てきてくれました。

それでひと夏過ごした後、煖房は動かないんだったなと思いだしまして、エアコンを買い換えました。三菱→松下。白物家電には強いこだわりがありませんので、安いやつ。CS-J223Dって機種。

今年、2024年の夏は昨年の猛暑ほどではありませんが、それでも暑い夜はエアコンつけて眠りたい!

で、ちゃんと涼しい風が出てきて涼しく眠れるのですが、温度調節でエアコンが運転し始めるたびにグーーーっていう謎のモーター音がうるさい。この音のせいで夜中に目が覚める。それと、ナノイーX/内部クリーンの青いLEDが夜中は気になる!

エアコンを使わないと暑さで寝苦しいし、エアコンを使うと騒音と青色LEDで眠りの質が低下するしで、やだなぁ、三菱のエアコンの方がよかったなぁと思っていたのですよ。

愚痴っていても状況は変わらないので対策だ。

青色LEDの方はLEDの光を軽減するように薄手の紙を貼りつけました。

騒音の方は、もしやと思って風の向きの設定をいじってみたら、上下方向風向きが変わるときにうるさいことが判明。上下の風向きを「自動」に設定していたので自動で上下するたびにうるさかった模様。ってことで、上下の風向きを固定する設定にしたところグーーーっていう謎のモーター音が止まりました!

これで今夜からエアコン使っても安眠できるに違いない。

2024年08月15日 独り言

FTP書き込み処理をAndroidアプリに入れる

このwebページ生成プログラムはjavaで書いているので理想的にはWrite once, run anywhere.なのだろうけれど、Andropidはセキュリティの制限でファイルアクセス関係が独特で、PC用のコードはそのままでは動かない。

今回はGUIではない、CLIとかCUIとかいうコマンドラインで起動するタイプのアプリなので、Android用に簡単なGUIでボタンを押すと各機能が呼び出されるようなアプリをとりあえず作りました。前回のAndroidアプリ化は6月だったので2か月ぶりにAndroid Studioを起動した感じ。

今回もファイルアクセスがあるのでPC用のコードから変更があることは覚悟していました。PC用アプリならばファイル名がわかれば

Paths.get(ファイル名)

でPathにしたり、

Paths.get(ファイル名).toFile()

でFileにしたり。Javaアプリのファイル操作はPathかFileで何でもできそうな気がするので、ここ何週間かのプログラマ生活でだいぶ慣れた感じがします。

一方でAndroidアプリはちゃんと勉強していないせいでまだ理解できた感が全くありません。

Androidアプリはユーザーが普通にアクセスすることができないアプリ専用の領域ならばファイル名でアクセスできるみたいですけれど、それ以外はURIという謎の名前でアクセスする必要がある模様。

テキストエディタで書いたwebページの原稿をgrepしてから必要なファイルだけ書き換えて・・・とか、どうやればいいのかいまだによくわかりません。とりあえず「扱いたいファイルはこのフォルダにあるからね」とユーザーに選択してもらえば、そのフォルダのファイルは割と自由に扱えるみたいなので、今回は必要なファイルが単一のフォルダに全部あるという前提でAndroid化しました。

それでも最初の操作対象ファイルはURIで指定されるので

String inFileName = DocumentFile.fromSingleUri(this, fileUri).getName();

でUriで指定されたfileUriからinFileNameに(フォルダ名が無い)ファイル名を取り出したり

DocumentFile folder = DocumentFile.fromTreeUri(this, folderUri);

でフォルダ情報をDocumentFile形式にして

ContentResolver cr = getContentResolver();

で取得したContentResolverを使って

InputStream instream = getContentResolver().openInputStream(inFileName.getUri());

でUriで指定されたファイルをInputStreamにして

getFtpClient().storeFile(書き込み先のファイル名, instream);

でFTPでファイルアップロード。

PCでjavaコードを書いていたときはApacheのFTPClientの説明どおりにコードを書けばそのまま動きましたが、Androidの場合はこの処理を

Executors.newSingleThreadExecutor().execute(() -> {

... 何か、FTPでファイルアップロードするコード

});

みたいに別スレッドに移さなければならない模様。

さらに、私はまだよく理解できていないのだけれど、AndroidのUIに何か表示するためにはその時使っている"Activity"のクラスにUI操作のコードを書く必要があるみたいで、Activityとは別クラスのFTPクラスの処理中にユーザーに何か伝えたくてもやり方がわからない。FTPクラスのアクティビティ用にUIを持ったクラスを作ればいいのかしら。

新潟の人、新潟の米や酒が好きすぎ問題

秋田のお土産にお酒の小瓶をもらいました。

「北秋田」という名前のそのお酒はワイングラスでおいしい日本酒ってことで賞をもらったとのことです。

もしかして新潟でも普通に買えるのかしら?と思って地元のスーパーのお酒コーナーに足を踏み入れましたが、日本酒コーナーは新潟県内の酒に占拠されていて、それ以外は灘や伏見の酒が少しだけある、という感じ。

ちなみに別のスーパー、こっちは福島の会津が地盤のスーパーで最近新潟にも進出してきた感じのお店ですが、ここは新潟のお酒が棚の半分くらい、残りの半分は磐梯のお酒「榮川」というお酒で構成されていました。

だんだん面白くなってきて新潟地盤ではないドラッグストアも行ってみました。新潟のお酒が3分の2、残りがその他、という感じ。

結局「北秋田」というお酒は新潟でもドラッグストアで買うことができる模様。スーパーではまだ見つけていません。

それにしてもfirefoxで見る「北秋田」の北鹿のwebサイト、iモード時代のサイトかしら?って感じ。もしやと思ってChromeで開いたら近代的なサイトでした。

今回は酒を探して、新潟以外の酒が意外と入手難であることに気が付きましたが、米も同様だなとずっと思ってました。

コシヒカリ、新之助などを擁する新潟。お手頃価格の米もこしいぶきとかあります。何年か前に山形のつや姫がおいしいと全国ネットのワイドショーで話題になったときも新潟のスーパーでは全く見かけずに試食すらできなかったり。

2020年頃に川崎に3年ほど住みましたが、つや姫も青天の霹靂もつがるロマンもあきたこまちも普通にスーパーにあって、いろいろ食べ比べてました。結果、新之助が一番好きかな。みずほの輝きは安い割においしい。あきたこまちはこしいぶきと同等かなぁ・・・。

新潟県民の味覚は新潟の産物に最適化されているのですかね。新潟県外で普通にいろいろ選べる環境でも新潟産米をあえて選んでしまうくらいには新潟県の食べ物が大好きなんだなぁと

スーパーの日本酒コーナーをうろうろしていたところ、「日本酒度」という指標が書かれていることに気が付きました。そういう指標がある事すら知らない状態でプラスの方が日本酒っぽいのかしらん? という曖昧な気分で眺めていたら、日本酒度が-35とかいう、ほかの酒とは桁が違う日本酒を発見。かれん(あ、これも新潟県の酒だ)というお酒。日ごろ全然お酒を飲まない私ですが、かれんSilkというのを300ml瓶一つ買ってきました。こりゃ甘い。文字通り甘い。うっかりジュース気分で飲めそう。米と麹だけでこんな味にできてしまうんだ? まあ甘酒も米と麹だと思えばこの甘さもわからないでもない。

2024年08月17日 独り言

24インチ4kモニタのススメ

昔のPC9800の640x400の画面時代から画面のサイズはあまり大きくしなくてよいので画素数を増やして密度を上げてほしいと思い続けていました。

ブラウン管ではどうやら原理的に解像度をあまり上げられないようでしたが、時代は変わり液晶に。スマホでは文字のジャギー感が全く無い高密度の表示が常識になっていますので、デスクトップPCのモニターにもこの流れが来てくれると嬉しいのですが、どうもまだそのようなトレンドが見えてきません。

歳をとって細かい文字が見えにくくなりましたが、プログラミング関係のチュートリアル本などの文字の大きさがコーディングしやすい文字サイズだなと思っていまして、最近24インチくらいのモニターでVSCodeのフォントサイズを12pxに設定しています。

4kモニターの表示はこんな感じになります。

ブラウザーの設定によって違うでしょうけれど私のところではVSCodeで10cm幅で表示される領域です。同じ領域を2kモニターで表示するとこんな感じになります。

ブラウザーで4kのイメージと比較できるようにピクセル補完なしで長さ比2倍に拡大しています。

私のところだとブラウザーで20cm位の幅で見えていますので文字のジャギー感が拡大されて表示されちゃっていますが、フルHD 100%表示だとどんなふうに見えているのでしょう・・・・

JRAサイトの馬柱はこんな感じで表示されています。上が4k、下が2k(フルHD)です

4kモニターの方が文字が読みやすくて良いと思っているのですが、共感していただけませんかね。

普通に売っている4kモニターは27インチ以上で、24インチってLGから1つ出ているだけで選択肢がありません。

せっかく4kモニター使うんだから大きな画面にしようよという意見もわかるのですけれど、昔の人間なので画面サイズを考えるときに96dpi、つまりフルHDは約23インチ位で等倍、4kならば23インチ位で200%でしょ?って認識から逃れられません。画面サイズが大きくても人間の視界はそんなに広くないし・・・・。

画面幅が8センチ前後大きくなることを許容して4kの27インチで175%表示に設定するってのが良いのでしょうか。32インチで150%が良い? とりあえず今はモニターを買い換える予定が無いので、買い替えるタイミングで私の嗜好に合わせて機種選定することになりますけれど、今の嗜好で言えばエディターで文章を書くときに明朝は明朝っぽく、ゴシックはゴシックっぽく表示されて、「ペ」と「ベ」が容易に見分けられること、ってあたりを基準にすると思います。

その他「一」「-」の見分けがつくってのも良いですね。ゴシック系のフォントだと見分けがつかないケースが多いですけれど、私は明朝系のフォルトを使用していることが多いので結構気になるポイントです。

2024年08月25日 独り言

衆議院議員選挙

明日は衆議院議員選挙。有権者としてこんなに関心が持てない国政選挙はいつ以来だろう。

NHK以外でテレビで選挙の話を全然聞かなかったなぁ。

与党も野党も「バラ色の未来になったらいいなぁ」って言うだけで具体的にどうやったらバラ色の未来が来るかノーアイディアっぽくて。今の私は政治不信じゃなくて、政治を諦めちゃったかんじ。

2024年10月26日 独り言

WindowsのCopilotってのを使ってみる

世間はAI、AIととってもAIブーム。

国会でもAIで作った質問をしたってニュースがあったのはいつのことだったか。

夏に職場に来たインターンの大学生もCopilotでちょっとしたことを調べてたっけ。

今の人工知能って、コンピュータにあるまじき「正しい答えを出してくれるとは限らない。嘘かもしれない答えを平気でしてくる奴」だと思っているのでイマイチ好きになれずにいます。

とはいえ、何度かWindowsのタスクバーに現れては削除し、またしばらくすると勝手にタスクバーに舞い戻っているCopilotを試してみました。

いまどきはgoogle検索でも自然な日本語で質問文を書いても受け付けてくれるようで、google検索結果のトップにAIの要約が出てきますが、Copilotの出力も同程度の印象です。

田舎者なので、鉄道ローカル線廃止が進むと高校生の通学って困るよなぁ、鉄道が日本ほどきめ細かくない米国の高校生はどうやって通学しているのだろう と思ってCopilot君に米国の高校生が通学に使う交通機関の比率を問いかけたらCommuterの調査結果を回答しやがるし、なんかちゃんと自力でgoogle検索して個々のデータにあたって調べた方が安心だなという印象になっています。

少なくとも現時点ではCopilotの回答を鵜呑みにするのは絶対ダメ。

2024年11月02日 独り言

米百俵の精神

10月26日に「「与党も野党も「バラ色の未来になったらいいなぁ」って言うだけで具体的にどうやったらバラ色の未来が来るかノーアイディアっぽくて。今の私は政治不信じゃなくて、政治を諦めちゃったかんじ。」と書きましたが、わからないなりにどうやったらバラ色の未来が来るか考えてました。

企業が製造設備などの未来への投資ができるように金利を下げましょう!、若者がこれからの日本を支えていけるように学校に通えるように学費や給食費を補助しましょう!ってのが、政治家の言い分なのだけれど、年寄りとしてはピントが外れているような気がして。

20年前、30年前からしている仕事をそのまま規模拡大して生産コストを下げましょう!、そのために製造用の設備を更新しましょう! と言ってみたところで、何十年前から作っているようなジャンルの製品は海外で生産するというトレンドらしいので国内で作っても高値で販売することはできなくて利益が上がらなくて労働者の賃金も上がらないような気がして。

設備投資以前に、何が売れるか知恵を出して、売れるものを作らなければ成長できない時代だと思うのです。

三菱MRJが結局1機も売ることなく開発を断念してしまいました。航空機自体は革命的な製品ではありませんが、燃費の良い航空機を作って売ろうと事業を起こした企業があるのですから、日本政府はもっとかかわるべきだったと思うのです。米国で審査が通らなかったので飛ばすことができません、ではなく、日本で審査を通して日本の空を飛べるよう後押ししなければならなかったのだと思います。それを日本政府はしなかった。

一方でラビダスとかいう半導体製造会社を立ち上げようと日本政府は何百億円とか投じて支援しています。東芝メモリー改めキオクシアでしたっけにも支援しています。前世紀末のジャパンアズナンバーワンの夢よもう一度、ってことで半導体に投資するのでしょうけれど、すでに時代は半導体チップを製造することよりも新しいCPUだったりGPUだったりPGAだったり(これらも既に新しい話ではないのですけれど)を設計して、誰かに製造してもらって、新しい用途で市場を作っていくことで利益を得る時代に移っています。

AppleなりNVIDIAなりが何ミリメートル角のチップ1個何万円で売りますが、どんなに高価で売れるチップを製造しても製造工場の取り分はウエハー一枚何万円とかにしかならないはず。熊本あたりにTSMCの製造工場を誘致したようですが、投資するならば製造工場ではなくTSMCに製造を委託して高値で販売できるチップを設計(チップを使う市場を創造)する分野だと思うのです。

少子高齢化はいろいろな面で問題だと思います。

「子供がいると落ち着いて仕事に行けないし、育児や教育にお金がかかる」ので支援する、という気持ちはわからなくもないのですが、年寄りの感覚とはずれていて。

子供が3歳になるまでは親(母でも父でもいい)がべったりお世話できる社会が良いと思うのです。その後中学卒業くらいまでは日中はジジババが「スープの冷めない距離」でフォローできれば比較的安心かと。このジジババの役割は学童保育でもいいですけれど。子供の面倒を「親自身や信頼できる人が見てくれるから安心」という環境があって、子育てをしていても特に贅沢しなければ普通に暮らしていける家計であれば、改めてそれを行政が支援する必要は薄いと思うのです。

老齢年金は現役世代からの仕送り型ではなく、年金を受け取る本人が老後の自分のために蓄えておくのが基本。将来の現役世代の増減に一喜一憂しない国の仕組みを作ることによって少子高齢化の問題の一つ、老人世代を支えるためという不毛な負担を現役世代に強いる必要がなくなる。

医療費の高騰がもしも超高額の費用がかかる少数の病気のせいであれば、健康保険がカバーする領域を限定して、普通のけがや病気の治療にかかる町医者の取り分を増やしてもいいと思う。超高額の医療費がかかる分野はクラウドファンディング的な対応ができないものかな。

鉄道、赤字ローカル線は問題。でも実は赤字ローカル線の地域の人はそれほど困っていなかったりする。多分廃止されても困らない。おそらく困るのは車がつかえない学生と老人。自動車の自動運転が実現されれば赤字ローカル線は廃止して良いのではないかな。それまでは高校に通う学生については自動車運転免許取得可能な年齢を15歳まで引き下げて対応できないかな。

米の価格上昇や食料自給率が低いとかは私は何か論じれるほど知識がありません。

東北線を大宮-小山くらいまで乗ったときに思いましたが、農地が太陽光発電の発電所に変わってしまったところがかなりありそうな風景でした。主食用の穀物生産が太陽光発電より稼げるようにならないとカロリーベースの食料自給率の向上は無理なのではないかなと思って思考停止しています。

ってことで、全然まとまっていませんが時間切れなので・・・

マクロでは低金利による投資後押しも良いですし、子育て世代の支援も良いのですが、立法や行政がやらなければならないミクロの取り組みを、それが今の現役世代に負担を強いるものであっても、次の現役世代が希望をもって生きていくために必要ならば実施していく必要があるよね、という気分で書き始めた文章をいったん閉じたいと思います。

2024年11月04日 独り言

高校や大学の教育無償化にはあまり賛成できない

中学の給食無償化や高校の教育無償化といった話を聞いていると、日本は懐も心も貧しくなったのだなぁと思うのです。

給食費無償化の話って、お金があっても給食費を払わない家庭の子供に給食を食べるなと言えないとかいうのが本当の理由なのでしょう? いまどき給食費は振込だろうから学校での集金トラブルを避けるという理由は無いだろうし。給食費を払えない貧困家庭は給食費免除にしても学校で集金しなければ生徒たちは誰が給食費免除かわからないし。普通の家庭が子供の給食費を払うのに困窮するような国だとしたらその貧しさこそが大問題です。

高校・大学の教育無償化って、高校や大学に行きたくない、学ぶ意欲が欠如した生徒に対して本来親が「勉強する気が無いなら学校なんか行かずに働け」と言うべきタイミングを消し去って、高校3年間だったり大学と合わせて7年間だったりを無駄に遊びに浪費させてしまうという面が多々あると思うのです。いまどき高校くらい出ていないとできる仕事が無い・・・という感じではないのですよね。ウーバーイーツのリュックを背負った若者たちの仕事に高校以上でしか学ばない知識が必要なのか? と言えば、わかってもらえるでしょうか。

今の高校や大学がどのような教育をしているのか知識をアップデートできていないので的外れなことを言っている可能性大ですが高校は高卒で社会に出る人向けの職業訓練校的な学校と大学以上を目指す学校に明確に分けた方がいい。とりあえず普通科に行っておけばOKみたいな風潮はやめたい。卒業する学生を労働者として受け入れる企業はちゃんと即戦力かどうかテストして学生を値踏みした方がいい。プログラマーを雇うならばプログラムを実際に書かせてみる。新卒社員の初任給が同一学歴なら同額なんてのはナンセンス。今の世の中使い物にならない人材を雇ってしまっても企業側に育成する義務があるらしいので、即戦力と要教育の人材の給与に差があるのはごく自然。

大学はもっと天才を生み出す方にシフトしたら面白い。大学は就職を目指すのではなく、起業を目指すかいきなり企業の幹部を目指すかの2択くらいの方がおもしろい。小中高大の6334という画一の年数ではなくて、高校は2年でも5年でも目的に応じて長さを設定してしまえばいいし、大学も卒業に必要な単位をとるのに5年以上でも6年以上でもかかるように設定すればいい。

高校生も大学生もアルバイトなんかする暇がないくらい学業がハードな方がいい。学生のうちに社会に触れた方がいいならば企業と提携してインターン的な就労体験を1か月でも2か月でも学校のカリキュラムに組み込めばいい。企業は大学から新卒の社員を採用するときに学校に社員(学生)の能力に応じた金を支払うような仕組みにすれば大学の方も熱心に教育してくれるに違いない。能力があるけれど学費が払えない学生も、企業に高く買ってもらえる人材であれば学校側も育てる動機が出てくるでしょう。企業も大学で教育させた人材よりも自前で育てた方が安いという事になれば企業内の教育に熱心に取り組むようになるだろうし。

昭和の頃から世の中がこんなに変わっているのにどうして学校の仕組みや就職の仕組みがこんなに硬直的なまま変わらないのか不思議でなりません。

2024年11月09日 独り言

Effective Javaを読み進むごとにjavaの難しさを感じる

今年、2024年2月に書籍Effective Javaを買ってきて、よちよち読んでいますがまだ読み終わりません。

実はEffective Javaをいつ買ったのかなと小遣い帳を見ていたらプログラミング言語Javaは2011年に購入していてちょっとびっくりしていました。てっきり2017年頃買ったのだとばかり思っていたので。Androidのスマホを買ってちょっとAndroid向けのアプリを書いてみたかったのかもしれません

で、Effective Javaの方ですが、やっとページ数で6割くらい読み進んだ感じです。

読めば読むほど自分が幼稚なJavaプログラムを書いていたことを認識してしまいます。まあ仕事ではあまりjavaプログラムを書いていないので主に趣味のコードを書き換えたくなります。

プログラミング言語C++を読んだ時もいろいろショックを受けましたが、あの時は"クラスのあるC"レベルから"C++ 11"に知識をアップデートするのが主目的で、仕事ではC++ 11のコードを書いていないはずなので、自分のプログラミングレベルの幼さよりもC++ 11の新しさに圧倒された感じでした。

で、今週位に読んだ範囲ですと、私は去年の年末あたりからmavenでjacocoあたりにメソッドのサイクロマチック数5とかクラスのサイクロマチック数20とかでmaven installできなくなるので、サイクロマチック数を減らすという観点でstreamなどを使ってjava 1.8の世界に浸っていたわけですが、streamって考えなしに使うなと怒られてしまいました。streamのforEachとかでローカル変数を書き換えてはいけないようです。私ってばコンパイルが通ればあまり気にしていませんでした。

あとはprivate変数でコンテナを持って、コンテナはpublicのgetなんちゃら()というアクセサでアクセス方法を限定して公開していたつもりでしたが、getなんちゃら()でprivateのコンテナをreturnするとコンテナを書き換えられてしまう可能性があるのでセキュアではないとか。

本の最初の方でもequalsやhashCodeのオーバーライドとかComparableの実装とか、クラスを作っても全然意識したことが無かったので目から鱗でしたし。

Effective JavaってJava 9の時代の本なんだよなぁ。ChromeBookに入れられるJDKは既にJava 17だし・・・。Effecitve Javaを読み終わって、Javaが少しわかったような気になったところで世界はもっと先に進んでいるのですよねぇ。全然追いつけません。

そういえば2025年になってた

2025年になりました。

去年(2024年)は割とこのページを更新した方ですね。

今年もよろしくお願いいたします。

2025年01月10日 独り言

スマホを買ってきた

今まで使っていたスマホはXperia Ace。2019年秋にSIMフリーで買ったもの。

Android 9、メモリー4GBの多分当時としてはミドルクラスのスマホだったと思う。

2025年現在のスマホとしてはスペックが足りないのか、どこか故障気味なのか、時々フリーズするようになりました。音量ボタンと電源ボタン長押しで強制再起動はかかるので何とかなっていましたが、そろそろ新しい機種を買いたいなと思っていました。

私は通信回線はiijと契約していますのでまずiijのサイトで端末ラインアップを見ながら、おサイフケータイが使える機種で絞り込むと3万円位からかなって感じ。

今メモリー4GBの機種で調子が悪いので6GBか8GBが良いなとか言うと候補が減っていく。

大晦日に実家の両親に買ったタブレットはXiaomiだったなー、とか、昔CPUじゃなくてMPUはモトローラのMC68000とか使いたかったなー、とか思いながら、Xperiaは良さそうだけど高いしな、ってことでほとんどモトローラかXiaomiで決めかけていたのですが、そうだ、歩数計用のセンサーを持っていない機種はその他のセンサーを活用して歩数計機能を実現するのでバッテリーの消費が多いって聞いたことがあるな・・・とか言いながらステップカウント機能がある機種とか思ってスペックを細かく見るとどちらも安い機種にステップカウントのセンサーが入っているという記述が見つからない。モトローラさんXiaomiさんさようなら。

ちょっとお高いけれどOPPO Reno11 Aって一応条件に当てはまるのでこの線で・・・。家電量販店サイトを見たらOPPO A79ってメモリーは4GBになるけれど2万円でおつりがくるお手頃価格のエントリーモデル。5万円弱でスマホを買って5年使うより2万円で買って2年で乗換ってのもありかな。私はLINEとモバイルsuicaが使えれば大体足りるので、高スペックの機種は多分いらないし。

で、買ってきましたOPPO A79 G5

でかい。重い。右手で持ったまま親指で操作できない。まあこのあたりは買う前から覚悟していたので良いのですが、誤算が一つ。

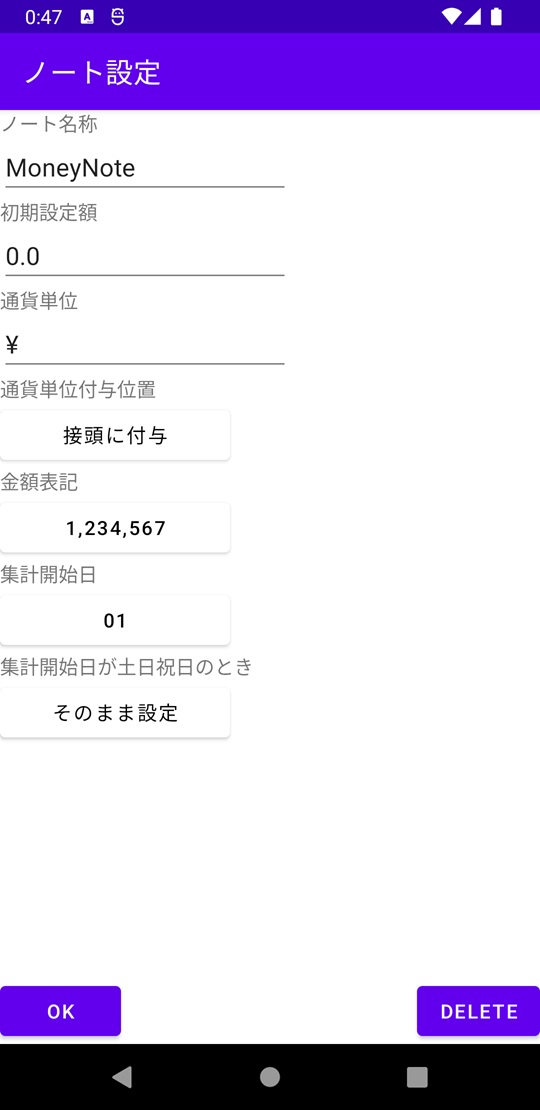

2011年に初めてAndroidスマホを買ったときから使っていた小遣い帳アプリMoneyNoteが古すぎてインストールできない

あらためて調べてみると当時のスマホはAndroid 2.3くらいのバージョン。最近はAndroid 6以前をターゲットにしているアプリはインストールできなくなっているのですって? なんてこったい。これまでの14年分の小遣い帳データはどうなってしまうの? しばらくは今までの機種で小遣い帳を使い続けつつ、エクスポートしたデータを別のアプリに読み込ませる策でも考えようと思います。ありがたいことにMoneyNoteはcsvでデータをエクスポートできるので、最悪自分でSQLを書くとか、アプリを作るとかになるかも・・・

OPPO A79は充電器とかUSBケーブルとか付属していないのですが、なんかサービスで純正充電器がついてきました。ケーブルは無いけど。

いろいろ調べた結果、OPPO A79はSuperVOOCとかいう充電規格に対応していて、これはUSB PDの上位規格らしい。USB PD-PPSとSuperVOOCの違いはまだよく理解できていません

USB PDってUSB Type-C -- USB Type-Cのケーブルでしか使えない規格らしいと思ってたのでそういうでケーブルを買おうかなと思ったら1,000円超。高い。最初に歩いた範囲で一番安かったのがCandoの330円のPD 60W対応ケーブル。

まあ昔のフィーリングだと超高速充電ってバッテリーの寿命を縮めそうだし、普通に充電すれば良いかなって思って帰宅。

充電器に書かれている出力の仕様の細かい文字をスマホで撮影して拡大して読んでみるとUSB Type-Aコネクタ側も11V 3A出力できるらしい。これで33Wになるのか・・・。ふと思って手元にあった数年前XiaomiのスマホについてきたType-A -- Type-Cの線をつないだら超高速充電モードで充電できてしまった

ウォーキングがてら近所のセリアに行ったらUSB PDの充電専用ケーブルが売ってて、20V 3Aで60W対応ってことらしい。これでいけるのかしら。まあダメでも110円だし、と思って購入。高速充電できませんでした。残念。

きちんとPD-PPSかSuperVOOC対応のケーブルを買う必要があるみたい。とりあえずはXiaomiスマホについてきたケーブルが使えるし、日ごろは通常速度の充電でいいので、そのうち探してみようかな。Amazonで見てもSuperVOOC対応ケーブルは1,000円とかするみたいだし。

2025/3/15 追記

- Xiaomi Redmi 9T : クイックチャージ 3.0 18W

- OPPE A79 5G : 33W SuperVOOC と 33W PPS. 11V 3A

2025/3/22 追記

- MoneyNote、手持ちのAndroid 12のデバイス(Redmi 9T)にはインストールできた

2025年03月08日 独り言

LINEアプリの最新版がAndroid 9に入らなくなった

3月8日にスマホを買ってきてOPPO A79 5Gに切り替えたと書きました。

でかいとか古いアプリが入らないとか文句もありますが、私にとっては新しいオモチャなのでかれこれ2週間なかなか楽しく遊んでいます。

そんな中、LINEの最新バージョンからLINEアプリがメインとサブの2台のAndroidデバイスにインストールできるようになったというニュースがありました。今まで使っていたXperia Ace(初代)のLINEアプリも生かしておいて両方にLINEアプリを入れられるかなと思ったのですが、なんとびっくりLINEの最新バージョンはAndroid 9に入らない。15.3が入らなくて15.2.1までしか入りませんでした。ということで、私としてはギリギリのタイミングでAndroid 9からAndroid 14に移行したのだなと。

その他、以前のAndroidバージョンでもあったようですが、サイレントモードという設定がある事や、Quick Shareの存在を知りました。今までPCとスマホでちょっとしたファイルのやり取りもGoogleドライブを使いたくない場合にはいちいちUSBケーブルで接続していましたが、Quick Shareで十分じゃん!と知りました。早速PCにQuick Shareのアプリをインストールしてしまいました。

そうそう、いろいろな店のアプリをインストールしていて、新しい方のスマホにも一通りインストールしたのですが、アプリの数が多いので通知も多い! でも通知を全部OFFにするのもどうかなと思って通知設定は悩みどころです。

職場の勤務時間帯はスマホをサイレントモードにしていますが、家からの緊急の電話はちゃんと鳴動してほしいし、カレンダーに入れたリマインダーのアラームも鳴動してほしい・・・とかも、ちゃんとサイレントモードの例外アプリの設定が必要だとか、こまごまとした設定がいろいろ必要なのだなと学びました。

今思い出せる範囲で

- おやすみ時間モード はDigital Wellbeingから設定する。googleの時計アプリからも設定可能

- googleカレンダーのフロントエンドに他のアプリ(例えばDigiCal)を使用しているときはgoogleカレンダーかフロントエンドアプリのどちらかのみ鳴動する通知を設定する

- LINEのメッセージ着信時の通知は「メッセージ通知」の着信音をアプリのデフォルトにするといつものLINEの通知音になる。「アプリのデフォルト」が選べる場合は「アプリのデフォルト」に設定するのがよさそう

- カレンダーとどうでも良さそうなアプリの通知音は分けたい。

2025年03月22日 独り言

AndroidStudioでjavaを使うまでにいきなり壁

やっと重い腰を上げて小遣い帳アプリを書こうとしているのに、AndroidStudioで入門書を見ながらEmpty Activityを作るとjavaが選択できずkotlin一択になる。

Geminiさんに聞いても「最新のバージョンのAndroidStudioではJavaが使えない場合があります」などと冷たいコメントしかないし。

ググってもなんかアフィリエイト目当てっぽい、どこかのチュートリアルをそのまんま引き写したような古い情報に基づく記載しかないサイトばっかりヒットするし。

結局、qiita内のサイトが一番頼りになりますね。javaを選択するにはEmpty Views Activityを選択する必要がありました。

いきなりこんなところに壁を作らなくてもいいのに。

Androidアプリ 次の壁

前回までののあらすじ

2011年Android 2.3時代に使い始めた小遣い帳アプリがAndroid14のスマホにインストールすらできないことが判明。これでもプログラマーの端くれ(ただし永遠の初心者)、自分で小遣い帳アプリを作ろうとAndroidアプリ開発のチュートリアル本を見ながら作成に着手。

チュートリアル本を見ながら作り始めたものの、Javaで開発したいのにJavaを選択できない! この問題はしばらくググってやっと解決したのであった

ってことで、今日はメニューを表示して今まで使っていたcsvファイルをインポートする処理を作ることにしました

チュートリアル本を見るとoption_menu.xmlとかいうファイル名でres\menuフォルダの下にMenu Itemを配置するだけで良さそう。でもどうしてもメニューを表示するためのボタン(…が縦に並んだやつ)すら表示されません。チュートリアル本を隅から隅まで読んだわけではないので表示方法がどこかに書いてあったのを読み飛ばしたかしら? でも普通にEmpty Views Activityを作ってそこにoption_menu.xml作ってMainActivity.javaにonCreateOptionsMenu()メソッドを置くことしかチュートリアル本に書いていないし・・・。

たかがメニューを表示することで悩むこと2時間とか。結局今回はGeminiさんに聞いてみたらマニフェストに書かれているthemeがNoActionBarになっているのでは? ってことで、マニフェストファイルを開いてそれっぽいところを見たら確かに書いてありました。そんな。私はそんなところいじっていないよ。Empty Views ActivityのデフォルトがNoActionBar設定なのね? そんなところに罠が仕掛けてあるとは・・・。

一応チュートリアル本は一通り斜め読みして大体雰囲気だけはつかんだ気でいましたけれど、ちゃんと最初から最後まで熟読することが結局近道なのでしょうか。急がば回れとも言いますし・・・・

でもチュートリアル本をざっと見た感じだとAndroidアプリ開発はそんなに難しそうに見えなかったのだけどなぁ。

今日はメニューが表示されたところで力尽きました。メニューを選択したら何か動くところまで作りたかったけれど、まだ表示しただけで何も動いていません・・・・

5月連休が終わるまでに自分が使えるレベルにしたかったけれど、こりゃちょっと難しいかなぁ

生存証明

いろいろ忙しくて誰得ysktrt.MoneyNoteの進捗はイマイチです。

ysktrt.MoneyNoteビューワーのActivityは結構書いたのですけれど、費目選択などのDialogを書き始める作業に取り掛かる気分になかなかなれなくて。このペースだと盆休みに公開は無理だなぁ。いろいろ忙しくて8月もあまり誰得ysktrt.MoneyNoteの作業ができない気がしてます。

ダイアログを一つ作れば気分も向上するかもだけど。

何はともあれ3連休。連休の最終日は午後4時半なのに近所のアメダスの気温が34℃って・・・・。今日は一歩も外に出ていない。でも昨日はちゃんと参議院議員選挙の投票に行ってきたよ。ひきこもってるわけぢゃないよ。

2025年07月21日 独り言

xdomain.jpもまだ見えてる

7月31日の昼の12時にxdomain.jpのページが見えなくなるようなアナウンスでしたが、8月2日時点でまだ見えています。

cgiを使ったページは表示されなくなっているのかもしれませんが、スタティックなhtmlが置いてあるだけだから見えるのかな? この調子だと9月末にデータの削除が開始されるまで表示できるかもしれません。

こちら新潟市ですが、毎日暑いです。よくわかっていませんが、太平洋に台風があるとフェーン現象で暑くなると言っている人がいました。そろそろ雨が降ってくれるとありがたい、です。

明日はアイビスサマーダッシュですけど、暑すぎるので見に行かないかなぁ。いや、明日は涼しくても用事があって行けないのだった。

2025年08月02日 独り言,このページのリフォーム

xdomain.jpのページは消えてしまいました

8月2日時点で見えていると書いた、xdomainに置いたページは見えなくなりました。

無料で作らせてもらっていたページでしたので、今までありがとうございました としか言えません。

引き続き同じ会社提供のstatic.jpを無料で使わせてもらっています。このページはhttpsになるというのがありがたい。気のせいだろうけれどxdomainやniftyのページよりブラウザでの表示が早いような気がします。

ということで、ここにアクセスしている方には無用な情報ですけれど、私のWebページは次の2箇所になります。

@nifty

XServer Static

これを書いていて、私のwebページをマークダウン風のテキストファイルから変換するプログラム、箇条書きの中にリンクを書けないバグを見つけてしまった・・・・。今は誰得おこづかいちょうを作っている最中なので、そちらが落ち着いたらデバッグします。

2025年08月11日 独り言,このページのリフォーム

誰得MoneyNote 残りはダイアログとUIの見た目だけどとっても面倒

お盆の休暇。お盆ならではの用事がぽろぽろありますが、それ以外はずっとプログラム書いてる気がします。これを、充実した休暇の過ごし方と考えるか、不毛な過ごし方と考えるかは諸説ありますが。

誰得ysktrt.MoneyNoteビューワー、5月連休から試作版を使いながら、Google Playに無料で公開するぞという野望を実現すべくちゃんとしたバージョンを作成中です。

試作版で実現していたビューワー部分について、「ちゃんとしたバージョン」でも骨格となる機能は既にできていて、ビューワーとして本家ysktrt.MoneyNoteでエクスポートしたcsvを読み込まなくては使えない現状を卒業し、費目やノート(このアプリではノートは財布や交通系電子マネーやバーコード決済のマネーなどと一つ一つ紐づきます)を作ったりして単独のアプリとして使えるようにする作業に取り掛かっています。

費目やノートの編集はダイアログで作ればいいから楽勝だよね・・・と思っていたのですが、劇甘(死語)でした。

確かにダイアログで編集する機能は難しくないのですが、ダイアログでいろいろ編集した結果、他の画面に影響するので他の画面との連携する処理がめんどくさくて。

一気にバーっとアプリを書いていればどこの処理はどこにあるとかが頭の中に入っていて比較的なんとかなるのでしょうけれど、5月から作り始めてかれこれ3か月。歳も取って記憶力なんて皆無なのに、3か月前の私という、今の私からすれば別人が作ったコードを探索しながら影響する画面を探して、設計的におかしくならないように連携処理を作っていくという困難極まりない作業に負けそうです。

これも設計書を作らずに見切り発車してしまった報いなのでしょう。いまさらながらPlantUMLで絵を描きながら昔の私が書いたコードにコメントをつけて設計書を作って・・・というあたりの作業もしながら開発を進めています。

そうそう、ダイアログでいろいろな設定ができるようになったのですが、変更した設定に合わせて表示するところも作らなければならないのでした。知人には年末くらいに公開するのを目標にしてますとか話していましたが、盆休みが終わるとまとまった休み(=作業時間)もとれませんし、年末までに作り切るのは難しそうです。

スマホ、落としたら画面が割れた。悲しい。

運動不足は体に悪そうなのでウォーキングしてて、暑いので立ち止まって汗を拭いてたらスマホがポケットから落ちて画面が割れた・・・

広義のスマホになりますが、zero3を2007年に使い始めてから今までスマホの画面が割れた事なんてなかったのに。

今回は落とした場所が悪かった。道路の側溝のグレーチングの金属の網の棒状の細いところにスマホの電源ボタンの近くの弱そうなところが直撃したらしい。道路の普通のところに落ちてたら多分割れなかっただろうに。運が悪かったね。 修理すると一週間くらいかかるらしい。通勤定期もスマホに入っているので一週間もスマホなしはつらい。とりあえず家電量販店のWebショップでスマホを注文してしまいました。

修理すると一週間くらいかかるらしい。通勤定期もスマホに入っているので一週間もスマホなしはつらい。とりあえず家電量販店のWebショップでスマホを注文してしまいました。

2025年08月17日 独り言

OPPO Reno 13Aの指紋認証表示を消す

OPPE A79 G5の画面が割れて、修理するにもどうするにも何はともあれ代替機が必要ということで、OPPE Reno 13Aを買ってきました。ポイントが付かないお店で4万円ちょっと。

春にA79を設定したときは5年ぶりの機種変更という事でとても時間がかかりましたが今回は割と簡単に移行出来ました。最初の起動に引き続いて自動実行されるデータ移行の処理が実に優秀で、ファイルマネージャーでアクセスできないアプリ固有のデータを保存するフォルダからもデータを転送してくれました。

で、このアーティクルで書きたいのは、指紋認証の表示を消すのに難儀したという話です。

今まで使っていたXperia Ace(初代)もOPPE A79も指紋認証は電源ボタンのところに配置されていましたので、電源に触れるとそのまま認証されたわけですが、OPPO Reno 13Aは画面の下の方、昔のiPhoneでいうとホームボタン(?)のあたりに指紋センサーが配置されています。スマホを少し動かすと指紋センサーの場所が光ります。

これを消したいけれどなかなか消し方がわかりませんでした。

設定 → 壁紙とスタイル → 指紋のアニメーション → なし、画面のライト効果 → なし

で消えてくれればいいのに、消えてくれません。

結局、

設定 → セキュリティとプライバシー → デバイスのロック解除 → 指紋認証と顔認証 → 指紋 → 指紋のアイコンを表示する をOFF

で消えました。

気のせいかもしれませんが、指紋のアイコンの表示をOFFにしたらバッテリーの持ちも良くなったような?

2025年08月23日 独り言

niftyのホームページサービス「ミニプラン」の提供終了のお知らせ

先日xdomainのサービス終了でひとつwebページを閉じたばかりですが、今度は私のwebページの本家であるところのniftyのホームページサービス「ミニプラン」の提供終了ということで、niftyのwebページも終了することになりました。

終了日 : 2025年9月30日(火)

niftyは今までは何らかの接続サービスの契約があればホームページサービスも使えていたので、メール維持もかねて月々250円+税くらいでメールとホームページを持てていたのですが、今回はホームページサービスが切り離されて有料化されたという事のようです。年額7,722円(税込)払って維持する意味が私のページにあると思えないので、segu.static.jpに一本化って事ですね。

niftyはブログサービスはまだ使えるようですが、私の場合スタティックなhtmlファイルを手元で作っているのでやたら重くて遅いブログサービスっていまいち好みじゃないのですよね・・・・・

2025年08月22日 このページのリフォーム,独り言

誰得おこづかいちょう本実装版イテレーション1

5月4日に試作版をここにアップしたysktrt.MoneyNoteビューワー試作版の後、いつかgoogle playに登録したいと思いながら本番バージョンの開発をヨチヨチ進めていました。

5月以降ずっと試作版を使っていました。どのように操作すると異常終了するか知っていますので、安全に使える範囲で使っていて、試作としてはこんな感じで十分かなって思っていたところです。

MVVMとかViewバインディングとかデータバインディングとかいろいろGoogle Geminiに教えてもらいながら、やっと5月の試作版と同等のことができるところまで匍匐前進してきました。アプリの安定性はまだ試作版の方がマシかな。

試作版では全く編集できなかったノート(このアプリではおさいふをノートと呼びます)の追加・並べ替えや、費目の追加・並べ替えができるようになりました。ノートの振る舞いを設定するダイアログは作りかけていますが、まだ設定した通りに動きません。制限事項が多すぎるのですが、とりあえず「ysktrt.MoneyNoteからエクスポートしたデータ」を持っていなくても使い始めることができなくはない(事実上できない)状態になったと思います。

しばらくは安定性とパフォーマンスを向上させて、それからダイアログで設定できるノートの振る舞いを作っていこうと思います。

このアプリは

このアプリはysktrt.MoneyNoteからエクスポートしたデータを読み込んで表示や簡単な編集を行うアプリのイテレーション開発の1サイクル目のバージョンです

- ysktrt.MoneyNoteからエクスポートしたデータを取り込むことができます

- 月・年・無期限のビューで収支を見ることができます。ただし無期限の場合は表示するデータ数は100件に制限しています。

- ysktrt.MoneyNoteはノート毎の収支を見ることができました。このアプリはノートごとの収支のビューと全ノートのビューがありますので、全ノートの収支をまとめて見ることができます

- 収支の備考欄の文字列で収支の表示をフィルタリングできます

- UIからはわかりにくいですが、ノートと費目を並べ替えることができます

- このアプリでエクスポートしたcsvファイルはysktrt.MoneyNoteでインポートすることができます

Android 12以上のスマホで使えるはず

制限事項

- 簡単に異常終了します

- タップしても何も起きないメニューやボタンがあります

- ノート(このアプリではおさいふをノートと呼びます)の追加・ノート名の変更はできますが、ノートの削除はできません。

- 費目の追加・費目名の変更はできますが、費目の削除はできません。

- カードや月極収支や分析などの機能は使えません

- その他いろいろなことができません

- 動きがカクカクしているのは私のスキルが足りないからです

ライセンスなど

- このアプリ自体はMITライセンスを適用します。

- このアプリはApacheライセンス Version 2.0で公開されているApache Commons CSVを使用しています。

ライセンス・ダウンロード

MITライセンス

Apacheライセンス Version 2.0

Apache Commons CSV

Download

誰得おこづかいちょうイテレーション1バグ多数

誰得おこづかいちょうを5月から使っていた実現可能性試作版から本実装版に切り替えました。

試作版で直したバグは直して作りこんだつもりだったし、PCのエミュレータでいろいろ動作確認しながら作っていたのにやっぱり実使用ではバグが出るわ出るわ。画面更新タイミングのバグが今のところ多いです。っていうか、viewPager2やRecyclerViewの扱い方、根本的に勘違いしていたらしいことに気が付きましたので、しばらくはそれ関連のデバッグかな。

既知のバグ

- 新しい月になって、その月の最初のデータを入力したとき、起動時に表示される画面(=各ノートの残額画面)まで一度戻らないと入力したデータが見えない

- 入力済の個々の収支データを更新するとき、別の月に日付を変えると各ノートの残額画面まで一度戻らないと更新したデータが見えない

使い勝手の問題

- ノート毎の収支一覧画面から新規データを登録したい

しばらくはデバッグの日々に入るのだな

私は作った本人だから気を付けて使えるけれど。

誰得おこづかいちょう、シングルアクティビティ化

引き続き誰得おこづかいちょうを開発中です。私のスマホにはインストールしていまして、安全な範囲で毎日使っています。

Androidアプリの開発は素人ですのでGoogleのGeminiに教えてもらいながら作っています。

あるときシングルアクティビティ・マルチフラグメントのアーキテクチャをGeminiに勧められ、3連休はその形式への移行で過ぎ去ってしまいました。

本当は、似たような設定をするアクティビティがたくさんできてしまうので依存性注入的な形で整理するアイディアを尋ねたつもりだったのに。Download

PCメモリー増設(16GB→80GB)

AndroidStudioでプログラムを作っています。そういえばAndroidStudioにGeminiのアイコンがあるなぁということで、googleアカウントでログインしてAndroidStudioのAIアシスタントGeminiを有効にしました。

AIアシスタントを使うのはプログラマーとしてなんか負けた気がして使ってきませんでしたが、アプリの姿をしたGeminiはAndroidアプリ開発の調べものに使っていましたし、AndroidStudioのGeminiだけ使わずに我慢してもAI使って開発していることに変わりはないし・・・・とか、しばらく悩んだ末のことです。

で、AndroidStudioのGeminiを有効にしたらAndroidStudioでの検索やメソッドのジャンプが尋常じゃなく遅くなりました。体感2秒くらい待ってから検索が始まる感じ。

もしやメモリーが足りないのでは? と思いGeminiに聞いてみたらAndroidStudioの要求スペックはメモリー16GB以上だけど32GB以上を推奨。IntelliJとAndroidデバイスのシミュレーターとGeminiがメモリーを奪い合っている状態だからメモリー増設を推奨してくれました。私のPCのメモリーは16GBでした。

PCを買った時点で買う前に使っていたPCのメモリーは16GB。これだけあればあと5年は戦える!と2023年春の時点では思ってましたので、16GBで購入。ただしメモリーの要求は今後絶対増えるはずだから4倍以上に増設できる、つまり64GB以上に増設できるPCということでスペックを選定していました。

まさかたった2年半で64GB(64GB以上)に増設することになるとは思っていませんでしたが、64GB増設して80GBにしました。春先に調べたときより1.5倍~2.5倍くらいに値上がりしている気がします。買わないわけにはいかないので購入。以前のPC(DDR3)で4GBから8GBにするために2017年に4GB買ったときは約3,500円。次に8GBを捨てて16GB(DDR3)を2020年に買ったときは約6,300円。3年間で単価が気持ち半額くらいになったかな。今回の64GBは2020年の単価に近かった、というか、この5年で全然値下がりしてなかった、というか、春頃は値下がりしてたんだろうけれど夏ころからの値上がりで単価が2020年当時に戻ってしまった感じかな。

やっと書きたいことに移れる。

メモリーを16GBから16+64=80GBにしたわけですけれど、AndroidStudioのAIアシスタントはちゃんと動くようになってハッピーになった感じ。メソッドのジャンプはAIが関与していると早くならなかったのですけれどね。設定でAIの関与はOFFにできる模様

あとはPCのストレージはHDDではなくSSDなので完全に気のせいなんだけど、PCが静かになった気がします。

誰得おこづかいちょう、12月11日版

今までは起動しても「* 0」と表示されるだけの、知らない人には何だかわからないアプリでしたが、一応、無事起動できればおこづかい帳なんだなと分かる程度には来たはず。

まだ押しても何も起きないUIがあったり、ソレは誰のお金なの?(自分の? 家計費?)というビューのはずなのにカレンダーという文字が表示されていたり、意図しない変な月のデータが表示されたり、目に見えるバグは多数ありますが、これからコードにドキュメントをつけたりJUnitのテストを書いたりして品質向上に努めたいと思います。

今月に入ってから単体テストのカバレッジを表示できるようにgeminiにgradleの設定を教えてもらったり、javadocが生成されるように設定を教えてもらったり、とりあえずつけたかった機能を二つ三つ書いたりしていました。

AndroidStudioでデータバインディングとかroomのDBアクセスとか使うとjavadocの生成やjacocoによるカバレッジ率測定に難儀する模様。そういうのを使わなくてもjavadocのAndroidStudioコンソール出力が文字化けして、文字化けを解消するのにも難儀しました・・・

Download

誰得おこづかいちょう、12月31日版

今年、2025年3月以降、私の私的な時間のほとんどを投入して作ったおこづかい帳アプリ(Android)がやっと当初作りたかった最低ラインの機能が入りました。

テストと設計ドキュメントとユーザーズマニュアル(ヘルプファイル)などなどはこれからです。

4月くらいの試作版から自分ではずっと使ってきましたが、作った自分はどういう操作をすると異常終了するかわかっているのでちゃんと使えていますが、第三者に使ってもらうレベルにはまだまだ遠い感じです。

Download

来年、2026年になってから、少し円高に振れたらgoogle playに登録するアカウントを作って、無料で公開したいなぁ。

これからしばらくは機能追加の方向ではなくテストとドキュメント作成に力を入れなきゃかな。

誰得おこづかいちょう、12月31日版のバグ修正

新年となりました。

元日から買い物するのもなんだかなぁと思ったので今日1月2日に初売り?のお店に買い物に行きました。

昼過ぎに近所のスーパーに行ったのですけれど、パンとかいろいろ品出し中。きっとこのパンは元日の夜くらいから作り始めて今日焼きあがったとかそういう感じのパンなんだろうなぁと思いながら、食べ物は買わずに(あれ?)帰ってきました。

さてさて、食べ物は買いませんでしたがその他の買い物をしまして、誰得おこづかいちょうに入力したら、今入力したばかりのデータが表示されないというバグに遭遇。なんてこったい。早速デバッグ。

12月31日にアップロードしたzipファイルを上書きしました。

まあ誰も使っていないだろうから実害はなかったよね。きっと。

誰得おこづかいちょうの改善が進まない

誰得おこづかいちょう、こまごまと直したいところがあるのだけれど、なまじ今動いているだけに着手する気になれません。

改善するってことは、つまり、一時的にかもしれないけれど、今動いているプログラムが動かなくなるという事だからかもしれません